Urgraben

INHALT

Einleitung

Streckenverlauf

Bauphasen

Urgrabenurkunde (1284)

Wasserkünste

Sage vom Suggental

Textquellen

Einleitung

Der Urgraben ist ein im späten Mittelalter errichteter Wassergraben im Mittleren Schwarzwald. Als einer der wenigen sicher datierbaren Hangkanäle gilt er als eines der bedeutendsten technikgeschichtlichen Denkmäler Deutschlands.

Hinweis: Der Begriff Urgraben leitet sich ab von (das) „Wuhr“ oder (die) „Wühre“, eine alemannische Bezeichnung für eine Wasserbeileitung, die andernorts Kunstgraben, Hangkanal, Gewerbekanal oder Leite genannt wird.

Über den Urgraben wurde Wasser von der Ostseite des 1.242 m hohen Kandels zu den Bergwerken im Glottertal und Suggental auf der Westseite geleitet. Ein für damalige Verhältnisse waghalsiges und auch sehr kostspieliges Unterfangen.

Der Bau eines derartigen Kanals stellte große Anforderungen an die Vermessungstechnik und an den Wasserbau, da über mehre Kilometer Strecke unwegsames Gelände gequert und zwei Wasserscheiden überquert werden mussten.

Doch warum betrieb man einen derart großen Aufwand und wofür benötigte man so viel Wasser im Bergbau?

Der Urgraben am Gullerbühl (Foto von Dr. Andreas Haasis-Berner)

Schriftquellen und archäologische Funde (Lesefunde im Bereich der Verhüttungsplätze und der Bergleutesiedlungen) zeigen, dass die Blütezeit des lokalen Bergbaus in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts lag.

Daraus ergab sich die Notwendigkeit zur Vermehrung des Aufschlagwassers für Pochen, Wasserhaltung und Hüttenbetrieb, weshalb Wasser aus benachbarten Wassereinzugsgebieten beigeleitet werden musste. In beiden Bergbaugebieten konnte der Wasserbedarf durch die vorhandenen Bäche (Badbächle im Glottertal und Talbach im Suggental) nicht gedeckt werden.

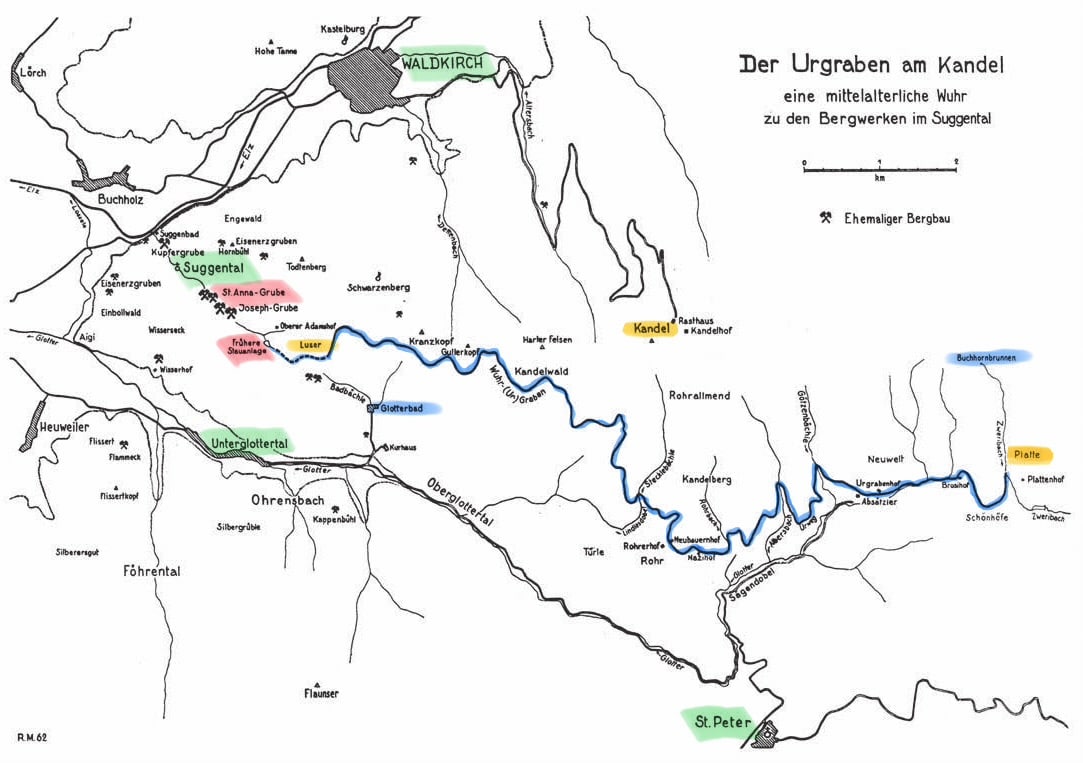

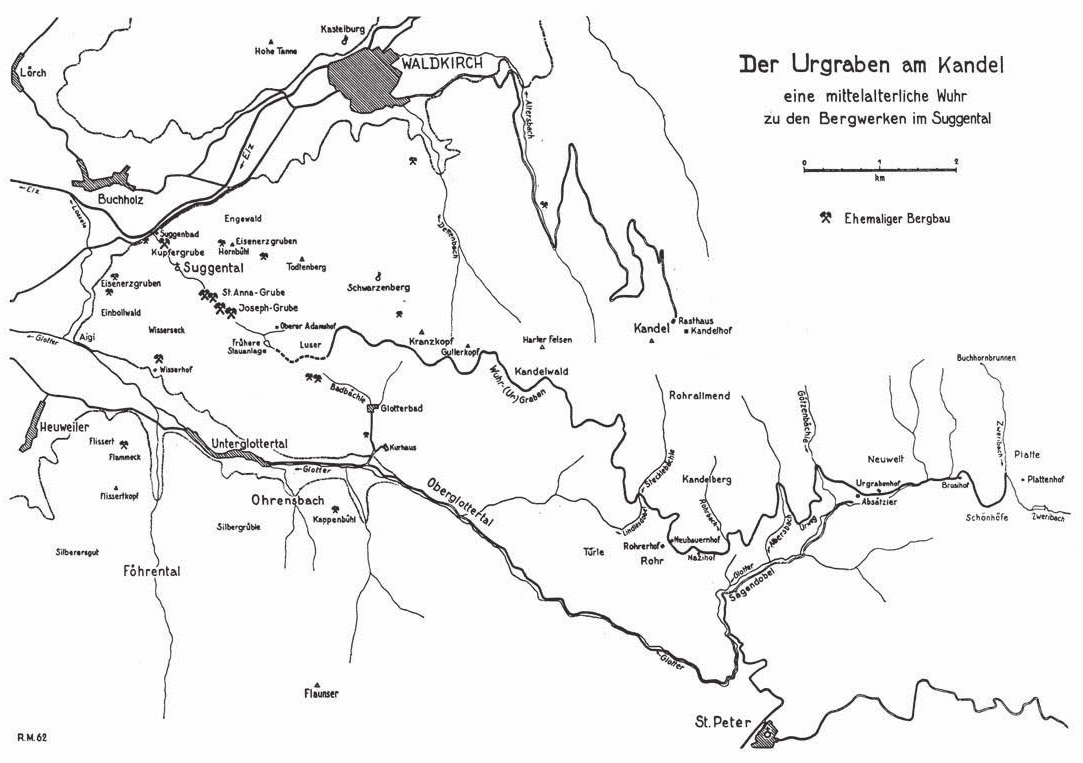

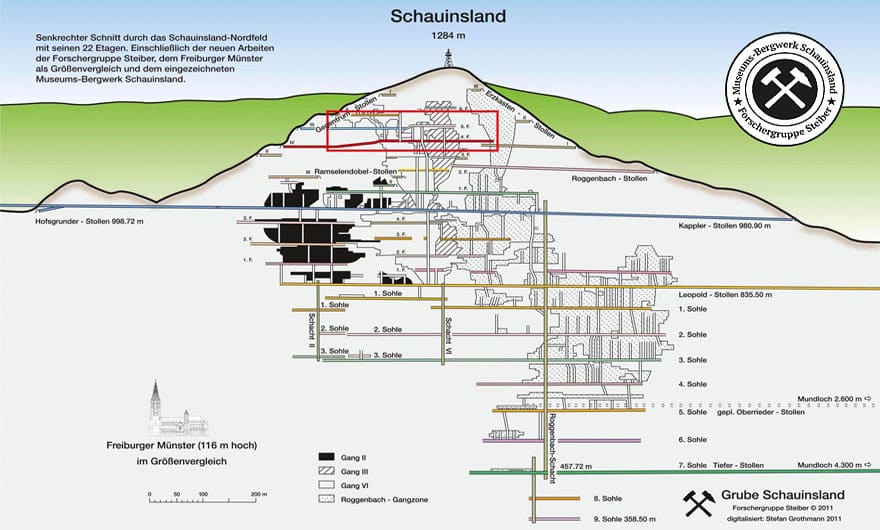

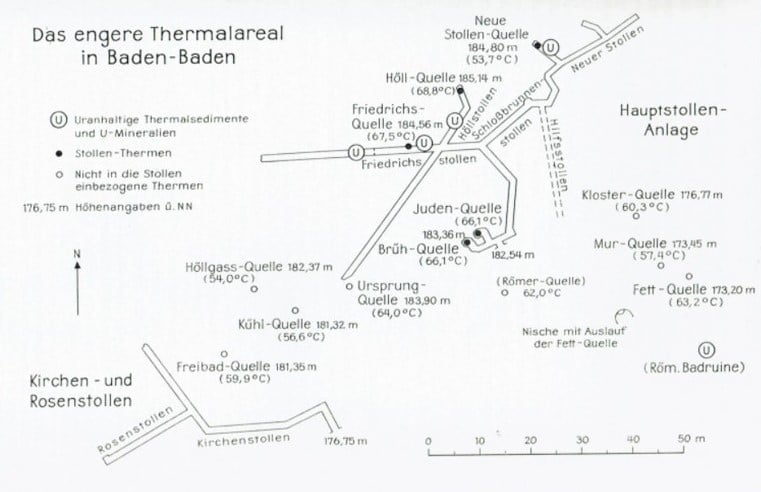

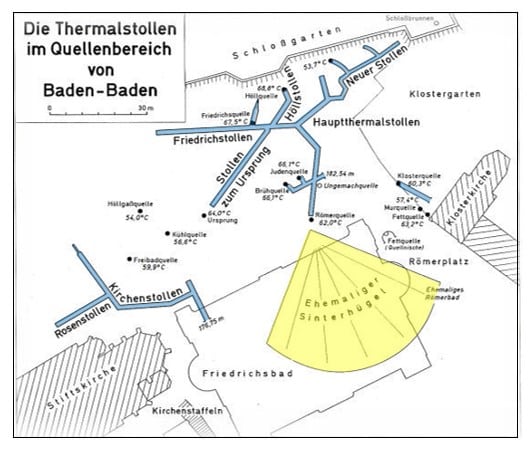

Verlauf des Urgraben am Kandel (nach Metz 1962)

Eckdaten Urgraben

(Urgraben ab 1284 und Wasserkunst)

(historische Angaben)

(ab Ableitung vom Zweribach am Plattenhof bis zur Wasserscheide am Luser)

Das Verteilerbecken am Luser ist heute nicht mehr vorhanden, auch ist der ehem. Standort nicht zu erkennen.

Streckenverlauf

Der Urgraben beginnt am Zweribach an der Ostseite des Kandels im Bereich der Gemarkungsgrenze St. Peter/Simonswald. Nach Ruf, Josef (1923) beginnt der Graben direkt an der Quelle bei der Buchhornhütte/Bockhornhütte (1.026 m). Andere Autoren nennen den Abzweig vom Bach beim Plattenhof als Startpunkt (klingt plausibler).

Das Wuhr nimmt in seinem Verlauf das Wasser sämtlicher den Kandel nach Süden entwässernder Bäche auf und quert bis ins Suggental zwei Wasserscheiden. Die erste bereits kurz nach der Ableitung aus dem Zweribach (am „Gschwinghof“) und die zweite direkt oberhalb des Suggentaldobels am Höhenrücken des „Luser“).

Beschreibungen Streckenverlauf

von Carato, Hermann (1786)

Carato, Hermann Joseph Ritter von (1786): Haubtrelation über alle in den k.k. oesterreichischen Vorlanden befindliche, theils wirklich im Bau stehende 2ten theils aufgelassenene Gruben und Bergwercke. Freyburg.– Ms., Breisgau-Generalia, Fasc. No. 141; Karlsruhe (Generallandesarchiv Karlsruhe).

Eben so verlässig ist die Erzählung von dem Kanal der vom Plattenbühl [heutzutage heißt es die Platte] bis ins Paradiesthal geführet worden, denn man siehet ihn noch heut, und Unterzeichneter ist ihm wirklich vom Ursprung bis ins Suggenthal, ein Weg von 2 Stund nachgegangen; die ersten Quellen, die in diesen Kanal geführt werden, entspringen auf einer sumpfigen wiesen, die im Wald des dermaligen Plattenbauers liegt.

Es sind aber in seiner Strecke bis ins Suggenthal noch mehr sehr starke Quellen aufgefangen worden, mit welchem (dem Kanal) dermalen Mahlmühlen und verschiedene Sägmühlen getrieben, und viele Wiesen, oder Matten, wie man sie hierzulande nennt, gewässeret werden; da der Kanal noch dermaln sichtbar und noch obenbey 5 Schuh breit ist, so ist zu vermuthen, daß er vermög dieser Breite etwan 3 bis 4 Schuh tief gewesen seyn mag. Es könnte derselbe mit höchstens 30 Kreuzern pro Klafter wieder hergestellt werden, wozu man vermög den Bergrechten vollkommens Recht hätte.

Daß endlich diese Werker (Bergbauanlagen) sehr reich gewesen, erhellet selbst aus der Führung dieses so kostbarn Kanals und aus den vielen Stollen und Schächten, die man auf der Karte siehet. Der Kanal aber ist nicht allein wegen der Schmelzhütte, sondern wegen einer Wasserhebungsmaschine und vielleicht wegen der damaligen schon in Übung gewesenen Mühlen zum Erzmahlen gemacht worden.

Ruf, Josef (1923)

Ruf, Josef (1923): Der Urgraben am Kandel. In: Rund um den Kandel, S. 50- 53. Waldkircher Verlagsgesellschaft mbH, 1981.

Auf der Hochebene östlich des Kandels stand in früherer Zeit mitten im Wald ein hoher, senkrechter Stein, das sogenannte Bockhorn; wohl ein keltischer Menhir. Er bildete die Gemarkungsscheide zwischen St. Peter und Simonswald. Im 18. Jahrhundert wurde dieser Stein durch einen Baumsturz umgekippt. Heute noch heißt die Quelle, die an dieser Stelle entspringt und später den Zweribach bildet, Bockhornbrunnen.

Hier (1.030 m) beginnt der Urgraben mit einem reich verzweigten Kanalsystem, zieht in der Nähe des Plattenhofes vorbei und passiert beim Brosihäusle (980 m) die Wasserscheide Wilde Gutach – Glotter. In dem Zinken Schönhöfe sind die Spuren fast ganz verwischt. Im anschließenden Zinken Neuwelt ist der Verlauf des Grabens durch die Lage der Höfe markiert, d. h. bei der dortigen Rodung um das Jahr 1700 wurden die Höfe zu beiden Seiten des Urgrabens gebaut.

Wir kommen in den Kandelwald. Hier haben wir einen ausgesprochenen Fahrweg, der uns in kaum merklichem Gefälle in den Zinken Rohr führt.

Vom Rohrbach bis zum Nazihof dient der Urgraben als Mühlekanal seiner ursprünglichen Bestimmung. Von da zog er wahrscheinlich zwischen Türlekapelle und Rohrerhof bei dem sogenannten Wunderbaum (816 m) über den Türleberg, einem Ausläufer des Kandels. Sichere Spur erkennen wir erst wieder beim Steckle- und Lautackerhäusle im Oberglottertal.

Von da führt uns der Kanal am Fuße des kleinen Kandelfelsens (Thomashütte) vorbei an den steilen zerklüfteten Hängen des Glottertals entlang bis zum Luser. Hier – oberhalb des Glotterbades – stehen wir plötzlich vor einem Trichter. Sonst keine Spur mehr. Auf dem Suggentäler Hang des Lusers in gleicher Höhe der nämliche Trichter. Also haben wir es hier mit einer ehemaligen Unterführung zu tun.

Von der Unterführung bis in die Nähe des Adamhofes im Suggental finden wir wieder Spuren, die in dem sogenannten Pochiloch aufhören.

Überblicken wir noch einmal den Verlauf des ganzen Grabens, so können wir Bader begreifen, der eine Wasserleitung von Simonswald bis ins Suggental für etwas Unmögliches hielt. Welche gigantische Arbeit dazu gehörte bei der damaligen Technik ein solches Werk zu vollenden, kann kaum der ermessen, der es versucht, den Spuren dieses über I5 km langen Kanals nachzugehen. Sprengmittel gab es damals noch nicht, und doch sahen wir im oberen Glottertal (in des alten Vogts Wald) einen mächtigen Felsen durchbrochen. Es ist fast unbegreiflich, wie man Wasser durch dieses metertiefe Fels- und Steingeröll leiten konnte, ohne es versickern zu lassen. Wahrscheinlich waren streckenweise Boden und Seiten des Kanals mit Holz ausgekleidet. Über Breite und Tiefe kann man nur unsichere Angaben erhalten.

Jedenfalls war es ein starkes Wasser, das durch den Urgraben ins Suggental geleitet wurde. Sind es doch lauter wasserreiche Bergbäche, die durch den Kanal aufgefangen wurden, wie: Zweribach, Glotter, Erzerbach, Stecklebach usw. Mit anderen Worten das ganze Wasser vom Ost- und Südhange des Kandels.

Ob durch dieses Wasser irgend welche Werke und Maschinen getrieben wurden, ist unbekannt. Nach Trenkle fehlte im 13. und I4. Jahrhundert noch jede einigermaßen ausgiebige Maschinenarbeit zur Förderung der Erze aus der Tiefe und zur Zerkleinerung. Und so glaubten auch die meisten Autoren die Hauptverwendung dieses Wassers galt der Erzwascherei. Da aber die Stelle, wo die Spuren des Urgrabens aufhören, heute noch den Namen Pochiloch führt, wäre es doch wahrscheinlich, daß schon damals durch das Urgrabenwasser ein Pochewerk getrieben wurde; das ist ein Mühlenwerk, in welchem Erz vermittelst mehrerer mit Eisen beschlagener Stempel in Trögen zerkleinert wird.

Der Kanal war noch nicht lange fertiggestellt, als im Jahre 1298 Suggental durch einen Wolkenbruch überschwemmt wurde, wobei etwa 300 Menschen ums Leben kamen. Wieweit damals die Wasserleitung in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist nicht bekannt. An der alten Kirche waren als Nachricht hiervon die Wasserhöhe und das Jahr 1258 angegeben. Vielleicht ist die 1258 berichtete Überschwemmung mit der von 1298 identisch.

Wie lange noch das Bergwerk im Suggental und die Wasserleitung im Betrieb war, ist unbekannt. Wahrscheinlich hat sich Suggental nach der Überschwemmung von 1298 nie mehr zur früheren Bedeutung emporgeschwungen. Dafür spricht auch die Tatsache, daß bei neueren Ausgrabungen in alten Schächten Skelette gefunden wurden, die entschieden von jener Überschwemmung herrühren. So wird wohl auch der Urgraben seit 1298 außer Betrieb sein. Nachrichten über den Bergbau im Suggental im 15., 16. und 17. Jahrhundert fehlen.

Anmerkung: Joseph Ruf war der Sohn einer Bauernfamilie (Neuhof) der Ortschaft Rohr bei St. Peter. Er konnte eine gute Ausbildung genießen und in Baden als Beamter Karriere machen. So kam es, dass er als erster einen weit verbreiteten Aufsatz über den Urgraben und seinen Verlauf veröffentlichen konnte. Darin hat er das in der Bevölkerung über Jahrhunderte überlieferte Wissen über den Verlauf des Urgrabens und seinen Zweck festgehalten und verbreitet. Dieser 1923 in der Badischen Heimat veröffentlichte Bericht war die Grundlage für den wesentlich ausführlicheren Aufsatz von Rudolf Metz über den Urgraben und den Bergbau im Suggental.

Metz, Rudolf (1961)

Metz, Rudolf (1961): Der frühere Bergbau im Suggental und der Urgraben am Kandel im Schwarzwald , In: Alemannisches Jahrbuch 1961, S. 281 -316, Moritz Schauenburg Verlag, Lahr/Schwarzwald.

Über die Wasserscheide holte man den oberen Zweribach und führte die ganzen, vom Kandel nach Süden zur Glatter ablaufenden Wasser, wie Götzenbächle, Albersbach, Rohrbach, Steckenbächle, Winterhohlenbächle und mehrere kleinere dem Hangkanal zu. Dieser hatte das gerade erforderliche Gefälle, um beim Luser in 600 m Höhe die Wasserscheide zwischen Glatter und Elz wiederum zu überschreiten – eine für das 13. Jahrhundert erstaunliche Leistung. Heute ist der Verlauf des Urgrabens an vielen Stellen noch deutlich zu verfolgen (vgl. RUF, 1923).

Der am Bockshornbrunnen (Buchhornbrunnen) auf der Gemarkungsgrenze zwischen Obersimonswald und St. Peter in 1026 m Höhe entspringende Zweribach wurde am Brosihäusle in 976 m Höhe über die Wasserscheide ins Glottertal geführt. Dann verlief der Kanal durch die Neuwelt, vorbei am Urgrabenhof und oberhalb des Absätzlerhofs in den Dobel des Götzenbächles und in das Rohrallmend. Am Hang des Sägecks ist der Kanal aufgefüllt und wird als „Urweg“ (=Wuhrweg) bezeichnet. Vom Eintritt in den Wald westlich des Absätzlerhofs, zwischen Götzen- und Albersbächle und weiter bis zum Brandeck ist der Kanal zugeschüttet und als „Urweg“ gut zu verfolgen. Bei P. 873,7, südwestlich des Fuchsfelsens, quert die grasüberwachsene Kanaltrasse die im Bau befindliche Autostraße vom Sägedobel hinauf zum Kandel.

Am Kandelberg ist der Kanal streckenweise noch in Funktion, dort nimmt er den Rohrbach auf und führt ihn als Mühlkanal zum Nazihof. Vom Neubauernhof im Zinken Rohr verläuft der Urgraben dann durch den Lindlesdobel und den Häuslewald, am Properstein vorbei und in den Dobel des Winterhohlenbächles. Von dort wurde der Kanal am Kandelfelsen und an den steilen, schwer zugänglichen Hängen des Kandelwalds entlang, weiter unter dem Guller- und Kranzkopf vorbei zum Luser und von dort schließlich in das Suggental geführt. Der Weiher südlich des Oberadamhofs im oberen Suggental geht wohl auf ein ehemaliges Ausgleichsbecken dieses Wuhrkanals zurück.

Zur Amtszeit des Bergrichters v. CARATO waren Teile des Kanals noch besser erhalten. Er berichtet (1786): „Da der Kanal noch dermalen sichtbar und noch bey 5 Schuh (1,5 m) breit ist, so ist zu vermuten, daß er vermög dieser Breite etwa 3 bis 4 Schuh (0,9 bis 1,2 m) tief gewesen seyn mag.“

Der Weg längs des Urgrabens ließe sich mit geringen Mitteln wieder instand setzen und vielleicht könnte der Schwarzwaldverein hier einen Wanderpfad vom Plattenwirtshaus bis in das Suggental anlegen.

Albiez, Gustav (1979)

Albiez, Gustav (1979): Die Wuhren im Schwarzwald. In: Der Anschnitt, 31/6: S. 215-225, Glückauf Verlag, Essen.

Der Urgraben misst etwa 15 km. Er sollte alle vom Kandel nach Osten und Süden abfließenden Bäche und Quellen abfangen und beginnt nördlich vom Plattenhof als Ableitung aus dem Zweribach in etwa 988 m Meereshöhe. Beim Brosihäusle (978 m NN) überschreitet das Wuhr die erste Wasserscheide, die zwischen Wildgutach und Glatter liegt. Von hier floß das Wasser in freiem Gefälle bis zur Fassung oberhalb Hornmaier (ca. 895 m NN). Der Urgraben lief dann unterhalb des Urgrabenhofs in den Wald. Hier ist der Graben zugeschüttet und führt den Namen „Urweg“. Dieser überschreitet bei 880 m NN die Kandelstraße und zieht nördlich vom Sägedabei am Nazihof (821 m NN) vorbei zum Disseihof (814 m NN). Am Gefälleknick folgt ein steiler Abfall zum Lindlesdobel, wo das Wasser bei schätzungsweise 680 m NN neu gefaßt wurde, um dann als Hangkanal auf einer Strecke von mehr als 6 km entlang dem südlichen Steilhang des Kandels weitergeführt zu werden. Der Kanal zog auf der Glattertäler Seite unterhalb vom Luser vorbei. Etwa 500 m westlich vom Luser hört die Spur des Urgrabens plötzlich auf: Hier wurde das Wasser durch einen etwa 70 m langen Stollen in das Einzugsgebiet des Suggenbachs geleitet. Dieser Durchbruch liegt bei etwa 600 m NN. Im Stollenbereich erinnert der Flurname „Pochiloch“ an diese Unterführung.

Auf der Suggentaler Seite floss das Wasser frei durch einen steilen Dobel westlich des Adamshofes. Ein Stauweiher ermöglichte die Regulierung der Wassermenge. Von der Talsohle zweigte ein neuer Hangkanal zum Reschhof (387 m NN) ab, wo heute noch große Halden zu sehen sind. Etwa 200 m abwärts befindet sich im Friedhof die kürzlich renovierte Sakristei der alten, abgerissenen Bergmannskirche. Mehrere 100 m nördlich vom Friedhof hatte der Urgraben bei 320 m NN das Zentrum des Suggentaler Bergbaus erreicht.

AK Bergbau Glottertal (2012)

Arbeitskreis Glottertäler Ortsgeschichte (2021): Bergbau im Glottertal – Beiträge zur 900-Jahr-Feier der Gemeinde Glottertal. Freiburger graphische Betriebe, Freiburg i. Br.

Im Jahr 1265 wird auch ein Grenzstreit zwischen dem Kloster St. Peter und dem Kloster Friedenweiler geschlichtet. Etwa in dem gleichen Zeitraum wurde auch die dritte Grenzbeschreibung des Kloster St. Peter angefertigt. Sie befasst sich insbesondere mit den Verhältnissen auf der Platte, also der Grenze zum Kloster St. Margarethen von Waldkirch. In der Neu-Edition des Rotulus Sanpetrinus, in dem diese Beschreibung als R103 bezeichnet wird, wird die Notwendigkeit, die Grenzverhältnisse in diesem Bereich zu fixieren mit den Planungen zum Bau des Urgrabens in Verbindung gebracht. Fasst man diese spärlichen Hinweise zusammen, so ergibt sich, dass der Urgraben irgendwo im Bereich des Oberlaufs der Glotter beginnen muss und im Glottertal im Bereich des Schwimmbades bzw. im Suggental endet.

Zum Glück haben sich im Gelände aber auch in der mündlichen Überlieferung noch viele Hinweise auf den Verlauf des Grabens erhalten. Es ist eine glückliche Fügung, dass der Sohn einer Bauernfamilie (Neuhof) der Ortschaft Rohr bei St. Peter – Josef Ruf – eine gute Ausbildung genießen konnte und in Baden als Beamter Karriere machte. So kam es, dass er als erster einen weit verbreiteten Aufsatz über den Urgraben und seinen Verlauf veröffentlichen konnte. Darin hat er das in der Bevölkerung über Jahrhunderte überlieferte Wissen über den Verlauf des Urgrabens und seinen Zweck festgehalten und verbreitet. Dieser 1923 in der Badischen Heimat veröffentlichte Bericht war die Grundlage für den wesentlich ausführlicheren Aufsatz von Rudolf Metz über den Urgraben und den Bergbau im Suggental. In diesen Veröffentlichungen waren genug Hinweise gegeben, um den Verlauf im Gelände zu erforschen. 1os Der Urgraben beginnt in 1.000 m Höhe auf der rechten Seite des Zweribaches. Hier ist im Wald über einige Hundert Meter noch gut der verfüllte Graben zu erkennen (Abb. 35). Im weiteren Verlauf ist er vollständig verfüllt und wird als Waldweg genutzt. Dort, wo er den Wald verlässt und auf eine Wiese kommt, ist er nicht mehr zu erkennen. Oberhalb der Fahrstraße, die zum Plattenhof führt, verläuft er bis zur Wasserscheide zwischen dem Zweribach und der oberen Glotter. Hier dürfte auf eine künstliche Führung verzichtet worden sein. Das Wasser konnte hier von selbst in den Oberlauf der Glotter fließen.

Ein paar 100 Meter unterhalb dieses Zuflusses wurde das Wasser aus der Glotter abgeleitet (Abb. 36). Eine als Weg genutzte Hangkante zeigt den Verlauf des Grabens an. Auf älteren topografischen Karten ist hier bis vor einigen Jahrzehnten noch ein Mühlkanal eingezeichnet. Der Graben verläuft entlang Hornmaier-, Urgraben- und Absätzlerhof. Oberhalb des Absätzlerhofes ist der Urgraben in Form eines Waldweges deutlich zu erkennen.

Dieser Waldweg führt einige Hundert Meter weit. Dann muss die Kandelstraße überquert werden und auf der anderen Seite wurde der Urgraben wieder zu einem Waldweg ausgebaut. Diesem Weg folgt man bis zum sogenannten Brandeck – einer Wiese – oberhalb der Ortschaft Sägendobel. Hier ist im Wald der Graben als leichte Geländekante auszumachen. Im weiteren Verlauf liegt ein markanter Lesesteinhaufen auf seinem Weg – der Urgraben verläuft genau dort, wo der Haufen eine breite Lücke aufweist. Nachdem die Wiese überquert wurde – auch hier ist obertägig nichts mehr zu sehen – gibt es einen weiteren indirekten Hinweis. Denn auch hier diente bis vor wenigen Jahrzehnten der Urgraben als Mühlkanal. Das in einem kleinen Weiher aufgestaute Wasser wurde bis zum sogenannten Nazihof (von Ignaz) geleitet. Die Talseite wurde durch eine Trockenmauer verstärkt.

Vom Nazihof aus führte der Graben bis zur Wasserscheide zwischen Neuhof und Rohrerhof (früher Gummenhof). Von hier aus hat man einen guten Blick auf die nördliche Freiburger Bucht. Das Wasser des Urgrabens konnte den Hang hinunterfließen und in das Stecklebächle münden. Oberhalb des heutigen Stecklehäusle wurde er wieder gefasst und verlief entlang des heutigen Waldweges. Dort, wo der Forstweg nach unten abfällt, erkennt man rechter Hand im Hang eine Geländekante. Über 800 m ist der Urgraben hier sehr gut erhalten (Abb. 37). Hier, an der Südseite des Kandels, verläuft der Urgraben den Höhenlinien folgend über viele Kilometer bis zum Gullerbühl, wo steile Felsen bearbeitet werden mussten, um dem Kanal einen Weg zu bieten (Abb. 38).

Nochmals einige Kilometer weiter in der Nähe des Lusers gibt es ein Plateau. Hierbei handelt es sich um ein Verteilerbecken, mit dessen Hilfe das Wasser sowohl ins Glottertal, wie auch in Suggental geleitet werden konnte (Abb. 39). Im Glottertal selbst gibt es keine eindeutigen Spuren des Grabens. Richtung Suggental jedoch ist er kurz vor dem Heidelbeereckle noch zu sehen, bevor er an einer Geländesenke endet. Hier mündete er in einen Stollen, der die Wasserscheide unterquert und dessen eingestürztes Mundloch auf der Suggentäler Seite deutlich zu sehen ist (Abb. 40).

Von hier aus konnte das Wasser wieder dem Geländeverlauf folgen und speiste den Talbach. Die Radstube mit der Wasserkunst befand sich nach Aussage von Carato und Vernier, die Ende des 18. Jahrhunderts das Suggental besichtigt und bergmännisch untersucht haben, an der engsten Stelle des Tales, unterhalb des Bergwerkes. Möglicherweise gab es auf Höhe der alten Bergleutekirche eine weitere Wasserkunst.

Die folgende Karte zeigt den ungefähren Verlauf des Urgrabens von der Ableitung des Zweribachs am „Plattenhof“ bis zum früheren Standort einer Wasserkunst am St. Josephi-Stollen im Unteren Suggental.

Der Abzweig am Luser nach Süden in das Badbächle, einem rechten (nördlichen) Zulauf der Glotter, ist nicht dargestellt.

Anmerkungen zur Karte

Die wellige Topographie im Höhenprofil ist der Ungenauigkeit der Darstellung des Streckenverlaufs geschuldet.

rote Linie: Wasserscheide Glotter/Wilde Gutach

magentafarbene Linie: Wasserscheide Glotter/Elz

Unterwegs auf dem Entdeckerpfad „Urgraben-Variante“ (April 2020). Standort: Infostele Nr. 6 am Luser.

Lange Jahre endete der Urgraben an diesem Standort und das Wasser floss von hier aus direkt den Bergwerken im Glottertal zu. Als der legendäre Kanal im Jahr 1284 schließlich zum Suggental hin erweitert wurde, bedurfte es einer regelbaren Wasserverteilung. Die Lösung war der Bau eines Verteilerbeckens genau an dieser Stelle. Mit beachtlichen 25 x 15 Metern wies die Konstruktion die Maße eines kleinen Schwimmbades aus. Eindeutig nachgewiesene Ablagerungen bestätigen dies. In Richtung Tal befindet sich der mächtige Erddamm. Zu sehen ist davon heute nicht mehr viel und es bedarf einiger Fantasie, sich ein solch gewaltiges Wasserbecken an dieser Stelle vorzustellen. Teile der ehemaligen Anlage werden mittlerweile vom Forstweg überlagert und auch die anderen Bereiche des Verteilerbeckens sind über die Jahrhunderte mehr und mehr verlandet und versandet.

Bauphasen

Der Urgraben wurde nach dem aktuellen Stand der Forschung in mindestens zwei Bauphasen errichtet. Die aktuelle These geht davon aus, dass der Abschnitt vom „Stecklebächle“ (westlich der Siedlung Rohr) bis zum „Luser“ zuerst gebaut wurde, vermutlich bereits um 1265.

Dieser Graben wurde ausschließlich errichtet um die Bergwerke in Oberglottertal mit Aufschlagwasser zu versorgen. Dazu wurde das beigeführte Wasser auf dem Höhenrücken des „Luser“ in das Badbächle, einem rechten (nördlichen) Zulauf der Glotter, geleitet.

Exkurs: Badbächle

Glotterbad

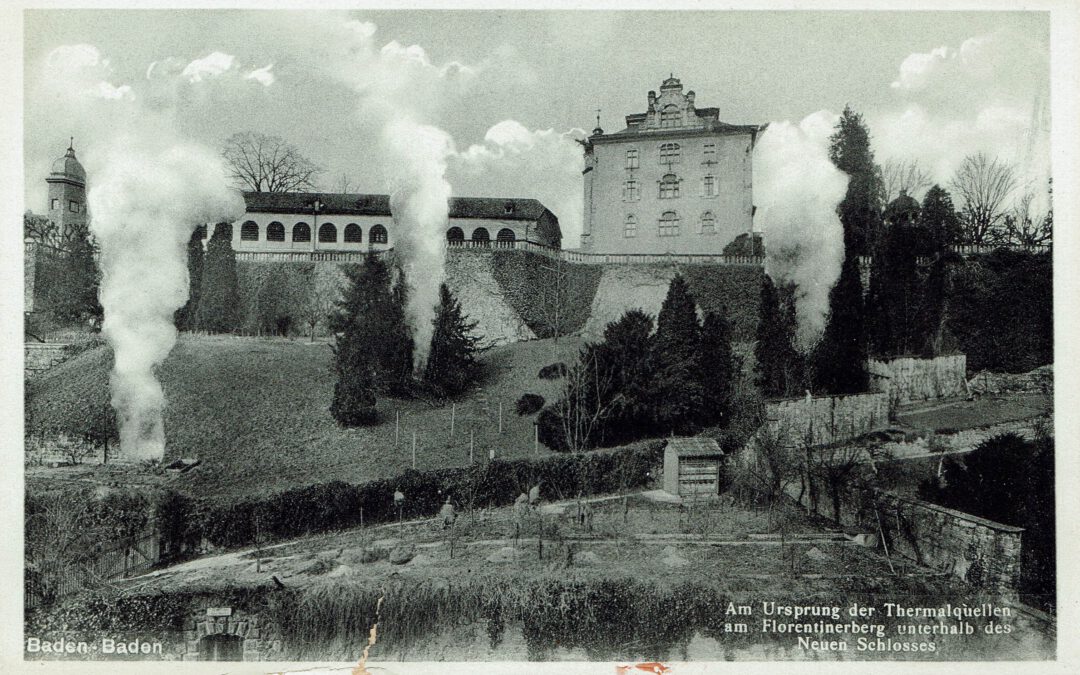

Das „Badbächle“ ist nach dem „Glotterbad“ benannt, das im Jahr 1488 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Das Bad wurde 1714 durch französische Truppen verwüstet und 1770 durch den Cronenwirt zu Freiburg von Grund auf renoviert. 1824 schreibt die Freiburger Zeitung über das Bad: „Die Heilkräfte desselben werden selbst über Badenweiler gehalten, und das Bad wird besonders von Freiburgern stark besucht… die Zahl der Badegäste stieg auf 1871 Personen, eine Frequenz, die nächst Baden wohl die stärkste einer vaterländischen Heilquelle ist“.

1906 entsteht neben dem Sanatorium der „Alexanderbau“ (benannt nach Alexander Isenberg) mit allem Komfort einer modernen Kuranstalt. Der Bau enthält 40 Schlaf- und Wohnräume, 30 offene Balkone, einen Speisesaal für 150 Personen und große Terrassen die der Anlage einen südländischen Charakter geben. Man bezeichnet das Glottertal und das Glotterbad als die Côte d´ Azur des Schwarzwaldes. Ausgedehnte Waldungen, Forellenfischerei und Tennisplätze bieten weitere Anreize für die Gäste.

1913/1914 wird auf dem Gelände des Badburenhofes auf der dem Alexanderbau gegenüberliegenden Seite der „Carlsbau“, so genannt nach Carl Isenberg, errichtet. Eine 70m lange Wandelhalle überspannt auf hohen Pfeilern das Tal des Badbächleins und verbindet den Carlsbau mit dem Alexanderbau.

1916 wird als letzter Bau das im Schwarzwaldstil errichtete Wohnhaus von Direktor Bayer errichtet.

Das Glotterbad (seit 2014 „Thure-von-Uexküll-Klinik“) blickt auf eine sehr lange Historie zurück.

Im Jahr 1985 passierte dann das: Der Carlsbau wird Filmkulisse zur TV-Serie „Schwarzwaldklinik“. Die Drehorte im Schwarzwald, allen voran das Glottertal, ziehen unzählige Touristen an. Das Medieninteresse ist gewaltig. Um die Jahreswende 1985/86 beherrscht die „Schwarzwaldklinik“ sowohl das Fernsehen als auch die deutsche Presselandschaft.

Am 5. Juni 2025 starteten mit dem Spatenstich zum 1. Bauabschnitt die umfangreichen Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen der Rehaklinik Glotterbad. Gebaut wird unter anderem ein neuer Bettentrakt.

Datenquelle: Webseite „Glottertal“ (Januar 2026)

Verlängerung nach Westen ins Suggental

Als später auch die Bergwerke im Suggental mehr Aufschlagwasser benötigten, wurde der Kanal nach Westen verlängert. Aufgrund der vorgegebenen topographischen Höhe des vorhandenen Kanals musste die Wasserscheide ins Suggental mit einem ca. 70 m langen Stollen unterquert werden, um dann auf der anderen Seite die oberirdische Wasserführung wieder fortsetzen zu können. Wäre der Graben direkt bis ins Suggental gebaut worden, hätte man diese bautechnische Erschwernis durch eine andere Streckenführung vor der Wasserscheide planerisch vermeiden können.

Die Ableitung des beigeführten Wassers sowohl ins Glottertal als auch ins Suggental erfolgte über ein ca. 25 m x 15 m großes Verteilerbecken.

Verlängerung nach Osten bis zur „Platte“

Da das aus dem Stecklebächle beigeführte Wasser nicht ausreichte, um beide Bergbaugebiete versorgen zu können, wurde der Kanal zur Beiführung größerer Wassermengen über die Güter des Klosters St. Peter bis zum Zweribach im Gewann „Platte“ nach Osten verlängert. Dadurch wurde die Gesamtstrecke auf insgesamt 15 km verdoppelt.

Diese Baumaßnahme wurde durch die Urgrabenurkunde von 1284 genehmigt. Die Froner, drei wohlhabende Freiburger Bürger (Turner, Enderlin und Wolleb) sowie ein Meiser Conrat Rotermellin, erhielten dadurch das Recht, das Wasser vom Gebiet des Klosters St. Peter zu nutzen und über das Gebiet des Klosters zu leiten.

Erste Bauphase

(um 1265)

Stecklebächle bis Luser

Ältester Abschnitt

Versorgung der Bergwerke in Oberglottertal über das Badbächle, einem rechten (nördlichen) Zulauf der Glotter

Verlängerung nach Westen

Luser bis Suggental

Versorgung der Bergwerke im Suggental

über ein Verteilerbecken am Luser (25 m x 15 m)

Technische Besonderheit:

Querung Wasserscheide Glotter/Elz am Plateau unterhalb des Lusers

Verlängerung nach Osten

Platte bis Stecklebächle

Beiführung weiterer Wassermengen zur Abdeckung des höheren Wasserbedarfs durch Mitversorgung des Suggentals

Technische Besonderheit:

Querung Wasserscheide Glotter/Wilde Gutach am Gschwinghof

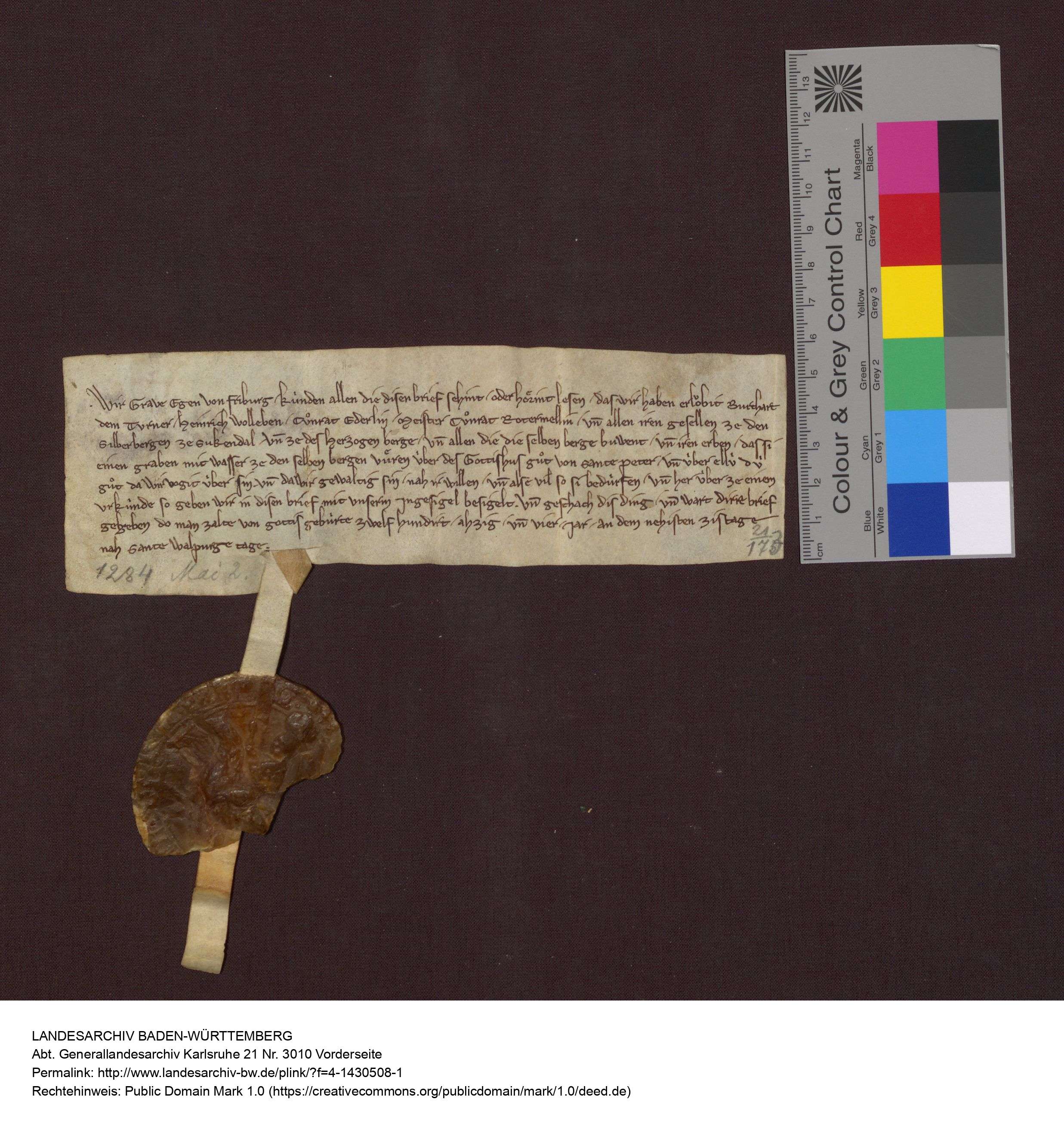

Urgrabenurkunde (1284)

Der Bau der Verlängerung des Wassergrabens nach Osten, also durch die Güter des Klosters St. Peter, wurde im Mai 1284 von Graf Egino von Freiburg genehmigt. Für 17 Mark Silber Freiburger Gewichtes wurde den genannten Fronern das Recht an diesem Wasser verliehen.

Anmerkung: Graf Egino war sowohl Vogt des Klosters St. Peter und somit für die weltlichen Belange des Klosters zuständig, als auch Besitzer der Bergwerke im Glottertal und somit durchaus an einem erfolgreichen Abbau interessiert.

Die Genehmigungsurkunde (umgangssprachlich als „Urgrabenurkunde“ bekannt) ist heute noch erhalten und wird im Generallandesarchiv in Karlsruhe aufbewahrt. Im Gegensatz zu allen anderen Wuhren im Schwarzwald ist das Alter des Suggentaler Wuhrgrabens dank dieser Quelle genau bekannt.

Direkte Abschrift der Urgrabenurkunde

Wir Grave Egen von Friburg kunden allen die disen brief sehint oder horint lesen / das wir haben erloubit Burchart dem Turner / Heinrich Wolleben / Cunrat Ederlin / meister Cunrat Rotermellin / un allen iren gesellen ze den silberbergen ze sukendal / un ze des herzogen berge / un allen die die selben berge buwent / un iren erben / das si einen graben mit wasser ze dem selben berge vuren uber des gottishus gut von sante peter / un über ellu die gut da wir vogit ube sin / un da wir gewaltig sin / nah ir willen / un alse vil so si bedurfen / un her uber ze einem urkunde so geben wir in disen mit unserm ingesigel besigelt. Un geschach dis ding / un wart diese brief gegeben do man zalte von gottis geburte zwelf hundirt / ahzig / un vier jar / an dem nehisten zistage nah sante Walpurge tage.

Übersetzung

Wir, Graf Egon von Freiburg, verkünden allen, die diesen Brief sehend oder hörend lesen, daß wir haben erlaubt Burkart dem Turner, Heinrich Wolleben, Conrat Ederlin, Meister Conrat Rotermellin und allen ihren Gesellen (= Mitgewerken) von den Silberbergen in Suggental und am Herzogenberg, und allen, die in diesen Bergwerken arbeiten und ihren Erben, dass sie nach ihrem Willen einen Wassergraben zu diesen Bergen bauen dürfen (und zwar) von den Gütern des Klosters St. Peter und über alle Güter, über die wir als Vogt verfügen dürfen.

Diese Urkunde haben wir mit unserem Siegel besiegelt und übergeben, als man zählte von Gottes Geburt zwölf Hundert achtzig und vier Jahr an dem nächsten Dienstag nach Sankt Walpurgis Tag (2. Mai 1284).

Anmerkung: Das Glottertal wird in der Urkunde zwar nicht explizit genannt, doch ist der Eichberg im Glottertal mit dem herzogenberg zu identifizieren.

Warum der Wassergraben errichtet wurde, wird nicht weiter ausgeführt. Es wird nur die uneingeschränkte Nutzung und somit indirekt der dringende Bedarf erwähnt. Nun wissen wir von jüngeren Bergwerken, dass derartige Hangkanäle aus einem einzigen Grund errichtet wurden: um eine Wasserhebeanlage zu errichten.

Wasserkünste

Eine Wasserkunst ist eine Maschine, die mit Hilfe von Wasserkraft Wasser hebt. In diesem Falle diente sie zum Sümpfen, d.h. Trockenlegen der unter der Talsohle befindlichen Gruben.

Die Konstruktion bestand (mutmaßlich) aus einem großen Wasserrad, das ein Hebewerk mit Kannen antrieb. Bis 1430 ist keine andere Technik im Bergbau bekannt. Nur im optimalen Fall dürfte der Urgraben ausreichend Wasser zu den Bergwerken geleitet haben. In trockenen Sommern und harten Wintern wird gar kein Wasser geflossen sein. Wir wissen auch nicht, aus welcher Tiefe das Wasser gehoben wurde. Realistisch sollte ein Wert von etwa 30–40 m sein. Wahrscheinlich hat man die Wasserhebeanlage nur periodisch, tage- bis wochenweise, betrieben.

Im Suggental gab es einst offenbar zwei Wasserkünste.

Obere Wasserkunst

Unterhalb des Oberen Adamshofes befand sich eine Staumauer, deren Reste in den 1950er Jahren abgetragen wurden. Auf der Südseite des Tales führte noch Ende des 20. Jahrhunderts ein kleiner Wasserlauf Wasser zu einem ehemaligen Teich, der heute als Gemüsegarten genutzt wird. Unterhalb des Teiches vermutet man den Hauptstollen. Über diesem Stollen muss sich ein Kunstrad befunden haben, welches mit dem herbeigeschafften Wasser das darunterliegende Bergwerk sümpfte. Ein Becken unterhalb des Lusers, ca. 500 m vor dem Stollen, diente zur Ableitung des Wassers zum Herzogenberg.

Untere Wasserkunst

Das Suggental wird von zwei sich rechtwinklig schneidenden Erzgängen durchzogen. Der eine Gang verläuft parallel zum Talbach, der andere vom Hornbühl zum Wisserhof im Glottertal. Genau im Schnittpunkt beider Gänge befand sich der Hauptstollen und der Hauptschacht, über dem die zweite Wasserkunst (nach v. Carato) errichtet wurde. Spätestens 1284 waren die Erzgänge oberhalb der Talsohle weitgehend ausgebeutet. Unterhalb der Talsohle befanden sich noch reiche Erzmittel. Doch konnte diese mit den herkömmlichen Mitteln nicht erreicht werden. Aus diesem Grunde wurde der Urgraben gebaut. Mit Hilfe der Wasserkunst konnten demnach die Grubengebäude beider Erzgänge gesümpft werden.

Spuren dieser Anlagen sind heute zwar nicht mehr vorhanden, doch hat sie der vörderösterreichische Bergbausachverständige von Carato noch Ende des 18. Jahrhunderts im Suggental gesehen (zumindest Spuren der unteren Anlage) und 1786 davon berichtet.

„Der Kanal aber ist nicht allein wegen der Schmelzhütte sondern wegen einer Wasser Hebungsmaschine, und villeicht wegen der damalen schon in Übung gewesenen Mühle zum Erzmahlen gemacht worden. Dass aber eine Wasserhebungsmaschine eingerichtet gewesen, und zwar vor dem Josephi Stollner mündloch, in dem also mit Nr 43 bezeichneten Schacht /: welcher Nr zugleich das Stolln mündloch anzeiget :/ daran kan man nicht zweifeln, weil man noch zum Theil die aus dem lebendigen Felsen gehaute Radstube siehet.“

Mundloch des St. Josephi-Stollen an der Talstraße NE des Vogelsanghofs im September 2025. Das Mundloch liegt direkt am Talbach, ca. 2 m unterhalb der Bachsohle.

Ehem. Standort der Wasserkunst am St. Josephi-Stollen gemäß Infostele vor Ort (September 2025). Das Mundloch des Josephi-Stollen befindet sich ca. 50 m „rechts“ hinter der Straßenkurve.

Ein weiterer, indirekter Hinweis auf den Bau einer Wasserkunst ist der in der Urkunde benannte Conrat Rotermellin („Conrad Rothermel“), der als Erbauer der hiesigen Wasserkunst gilt. Interessanterweise gibt es noch weitere Personen mit dem Namen Rothermel (Heinrich und Hans Rothermel), die im Wasserbau ungewöhnliches geleistet haben.

Die Sage vom Suggental

Der mittelalterliche Bergbau in Suggental und Glottertal fand nur wenige Jahre nach Fertigstellung des (kompletten) Urgrabens ein baldiges Ende.

Dieses Ende wird in der Sage vom Suggental beschrieben. Die Sage geht auf zwei unterschiedliche historische Ereignisse zurück, ein Unwetter um 1288 und eine kriegerische Auseinandersetzung um 1297.

Die Sage von Suggental

Das Suggental hieß einst Reichenthal. Reiche Bodenschätze lagern im Innern seiner Berge. Der große Reichtum machte viele Bergleute übermütig und hoffärtig. Auf dem Schloss wurde die Hochzeit der Gräfin auf’s Üppigste gefeiert.

Gottes Strafgericht brachte ein schreckliches Gewitter über das Tal. Alles fiel den Wasserfluten zum Opfer. Nur ein kleines Knäblein wiegte sich in Sicherheit dank einer Katze auf den Dolden einer Eiche.

Hochzeitstanz im Suggental

… voll Übermut tanzten sie in ausgehöhlten Weißbroten. Der Versgesang des Pfarrers wurde mißachtet. Verschwendungssucht und Laster führten zum Untergang. Einst Reichenthal, dann Sunkental, heute Suggental genannt.

Infotafel zur Suggental-Sage am Parkplatz gegenüber der Kirche in Suggental (September 2025)

Sage vom Untergang des Suggentales

Im Suggental mit seinen reichen Silbergruben stand im Mittelalter ein prächtiges Schloss. Viele junge Männer warben um die Gunst der schönen Prinzessin. Aber sie wollte nur denjenigen zum Mann nehmen, der ihr einen gläsernen Weiher anlegte. Schließlich gelang es einem Bergmann, einen Wasserkanal von der Platte auf dem Kandel bis zum Schloss zu bauen und füllte mit dem Wasser einen Weiher aus Glas. Die glückliche Prinzessin heiratete ihn. Das rauschende Hochzeitsfest endete jedoch im Übermut: So nahmen die Gäste ausgehöhlte Brotlaiber als Tanzschuhe! Zufällig kam ein Pfarrer am Schloss vorbei. Anstatt sich niederzuknien, wie es sich damals gehörte, verspottete ihn die Prinzessin. Sogleich brach ein schreckliches Unwetter über das Dorf herein. Fast alle Gebäude außer der Kirche wurden weggerissen, sämtliche Gruben zerstört. Nur ein alter Mann und ein Kind, dessen Wiege von einer Katze im Gleichgewicht gehalten wurde, überlebten.

Ausführliche Version der Sage

In diesem Grunde befanden sich vor Zeiten viele reiche Silbergruben, worin bei fünfzehnhundert Bergleute arbeiteten; er war so voll Häuser, daß die Katzen von der Elz bis zum obersten Hof im Thal auf den Dachfirsten spazieren konnten, und auf der heutigen Schloßmatte stand ein stattliches Grafenschloß. Darin, wie auch in dem ganzen Orte herrschte großer Reichthum, zugleich aber ungemeine Hoffart und Ueppigkeit. Die Gräfin hatte eine einzige, wunderschöne Tochter, um die sich viele reiche und vornehme Herren bewarben, allein dieselbe wollte nur Demjenigen ihre Hand reichen, welcher im Schloß einen gläsernen Weiher mit lebendigem Wasser anlegen würde, so daß sie von ihrem Bette aus die Fische darin umherschwimmen sehen könne. So schwer diese Bedingung auch zu erfüllen war, so ließ doch der Oberhauptmann der Bergleute, der in die junge Gräfin verliebt war, sich nicht davon abschrecken, sondern führte mit unsäglicher Mühe eine drei Stunden lange Wasserleitung (deren Ueberbleibsel noch jetzt der Mauerweg heißen) von der Platte bis zum Schlosse, woselbst er den Weiher, das Bett desselben aus gegossenem Glase, ganz nach des Fräuleins Verlangen, endlich glücklich zu Stande brachte.

Auf Dieses schenkte die geschmeichelte Gräfin ihm wirklich ihre Hand; die Hochzeit ward im Schloß und ganzen Ort auf’s Ueppigste gefeiert und endlich der Uebermuth dabei so groß, daß die Gäste das Weiche im Weißbrod herausschnitten und in den hohlen Krusten, als wären es Schuhe, herumtanzten. Während dessen ging der Pfarrer mit dem Hochwürdigsten am Schlosse, vorüber zu einem Kranken in der Nachbarschaft und der voranwandelnde Meßner schellte dabei nach üblicher Weise. Da wollten zwar Einige mit dem Tanz einhalten und niederknieen, aber die Gräfin rief ihnen zu: „Was fragt ihr nach der Schelle! Jede meiner Kühe hat auch eine solche am Halse!“ und nun ging es auf’s Neue fort mit Spielen, Lärmen und Tanzen.

Auf dem obersten Thalhof bei dem Kranken, der ein frommer christlicher alter Mann war, angekommen, versah ihn der Pfarrer mit den heiligen Sakramenten und entfernte sich darauf wieder in Begleitung des Meßners. Nicht lange darnach schickte der Alte seinen sechzehnjährigen Sohn, welcher allein bei ihm war, an das Fenster, um nachzusehen, ob am Himmel keine Wolke sei? Die Antwort lautete, es komme ein Wölkchen, doch nicht größer als ein Hut, über dem Schwarzenberg. Noch zweimal mußte der Sohn nach der Wolke schauen; das erste Mal hinterbrachte derselbe, sie sei bereits so groß wie eine Badewanne, und das zweite Mal, jetzt habe sie die Größe eines Scheuerthores. Da befahl ihm sein Vater, ihn geschwind auf den Luserberg zu tragen, so wie auch ihre besten Habseligkeiten hinauf zu flüchten, denn Gottes Gericht breche jetzt über das Thal herein.

Nachdem sie oben auf dem Berge angelangt waren, setzten sie sich nieder und sahen zu, wie das kohlschwarze Gewitter, welches sich inzwischen über dem Thale zusammengezogen hatte, nun mit schrecklichen Blitzen und Donnerschlägen und einem ungeheuren Wolkenbruche sich entlud. Alle Gebäude im ganzen Thale, die Kirche und den obersten Hof, der dem Kranken gehörte, ausgenommen, wurden vom Wasser weggerissen, sämmtliche Bergwerke zerstört und von der ganzen Einwohnerschaft nur der alte Mann mit seinem Sohne und ein kleines Kind am Leben erhalten. Dieses Kind, ein Knäblein, schwamm in seiner Wiege mitten in der Fluth und bei ihm befand sich eine Katze. So oft die Wiege auf eine Seite sich neigte, spang die Katze auf die entgegengesetzte und brachte sie so stets wieder in das Gleichgewicht. Auf diese Weise gelangte die Wiege glücklich bis unterhalb Buchholz, wo sie im Dold (Wipfel) einer hohen Eiche hängen blieb. Als der Baum wieder zugänglich geworden, holte man die Wiege herunter und fand Kind und Katze lebend und unverletzt darin. Da Niemand wußte, wer des Knäbleins Eltern gewesen, so benannte man dasselbe nach dem Wipfel des Baumes: Dold, und dieser Name wird von seinen Abkömmlingen noch heute geführt. Nachdem das Wasser aus dem Thale sich wieder verlaufen hatte, fanden die Leute der benachbarten Gegend eine Menge Leichen, die sie zum Theile noch erkannten; auch stifteten sie für die Umgekommenen viele Seelenmessen. – An der Kirche hatte das Wasser ein Zeichen seiner Höhe hinterlassen, das auf keinerlei Weise mehr weggebracht werden konnte. Der ganze Grund, welcher bisher Reichenthal geheißen, erhielt nun den Namen Sunkenthal, woraus in der Folge Suckenthal geworden.

Datenquelle: Zeitschrift des Breisgau-Geschichtsvereins („Schau-ins-Land“‘), 101. Jahresheft, Seite 110 – 122, 1982

Ältere Fassungen

Von dieser Sage liegen zwei ältere Fassungen vor, die eben beschriebene von Bernhard Baader und eine weitere von Julius Leichtlin. Sie stimmen in den Grundzügen im wesentlichen miteinander überein. Allem Anschein nach gehen sie auf die gleiche Quelle zurück, nämlich auf eine Handschrift, die aus dem Nachlaß von Joseph Bader in das Generallandesarchiv Karlsruhe gelangt ist. Das Deckblatt trägt den Titel: „Beschreibung von dem Sukenthaler Bergwerk“. In einem Vorbericht auf Folio 3 steht zu lesen: „Das größte und reichste Bergwerk von Kupfer, Silber, Bley, in dem Breisgau ist erfunden worden Anno 1092, wie ich es von einer alten Beschreibung von Wort zu Wort durch einen erfahreren Schreiber habe abschreiben lassen, und in ein Buch verfasset zum Angedenken der Nachwelt: von mir Josephus Isacus Trautenbach, den 16. Februari Anno 1777. Unter dem Strich fährt Trautenbach fort: „Diese Schrift habe ich zu Hand gebracht von einem alten Bauersmann, wohnhaft auf der Blatten mit Namen Petrus Willbert, Anno 1493.“ Folio 3 folgt ein neuer Abschnitt, überschrieben „Vom Suncken oder Suckenthal.“ Auf Folio 4 erscheint sodann der Inhalt der Sage:

„ . . . bis Anno 1276 das Werk an eine Gräfliche Prizessin gefallen und ihr zu ihrem Sitz geworden. Solche hat dann in solchem Reichthum gelebet, daß sie in allen ihrer Werken über 300 Bergmann gehabt, solche so reichlich besoldet, daß ein Überfluß in allem zu sehen, sie ihr Reichenthal im Namen verändert, solches Paradiesthal genannt, endlich hat solche einen Liebhaber gefunden, so auf dem Blattengebirg gewohnet und ein Sohn des Edlen Herrn Gallartiri von Bostenheim oder Blattenheim mit Namen Albert. Dieser hat sodann, weilen diese Jungfrau alle Gebäude gerne beisammen gehabt, von dem Blattenschloß einen Kanal machen lassen, damit man Schmelzwerker und andere Werker könne in dem Paradies/hat bauen und sodann von diesem Wasser alle Werker bequem führen können … Alle Freiheit ist hier in diesem Paradies/hat (unser Herrschaft ist Richterin über alles und ist sie zwar sehr frech und vergißt unsere Mutter Anna und Joseph völlig), bis endlich, da alles in bestem Flor und größtem Jubel, den 15ten May Anno 1298 durch Gottes Straf und plötzliches Ungewitter alles Volk bis auf 5 Personen zu Grund gegangen, so daß in Zeit 5 Minuten nichts mehr von dem ganzen Werk gesehen worden, auch hernach ein Gestank von dieser Fluth hinterlassen, daß eine ansteckende Krankheit viele Menschen hinweggerafft. Dieses ist die ganze Beschreibung dieses Werks, beschrieben von einem Hochfreyen Reymund Kramer.“

Folio 7 f erscheint wieder ein Titel: „Beschreibung von dem Suckenthaler Bergwerk.“ Der Inhalt der nun folgenden Seiten stellt eine Wiederholung dar, bis dann auf Folio 9 die Sage in der Fassung, wie sie Pater Abraham a Sancta Clara von Heinrich Spondanus übernommen und in seinem vierbändigen Werk „Judas der Erzschelm …“ wiedergibt. Spondanus hingegen schöpfte sein Wissen aus einer älteren Quelle, nämlich bei Cäsarius Baron1us. Dieser Kirchenhistoriker hatte in den Jahren 1588-1607 ein 12bändiges Werk herausgegeben. Er nannte es: Annales Ecclesiastici a Christo nato ad annum 1198. Raymundus setzte das Werk des Baronius fort bis zum Jahre 1565 und gab in den Jahren 1646-1677 in Rom 9 Bände heraus.

Entstehung der Sage

Die Sage zum Untergang des Suggentales wurde am Anfang des 19. Jahrhunderts erstmals gedruckt. Diese Fassung geht auf das Manuskript des Isaac Trantenbach zurück, welches 1777 aufgetaucht ist. Bis zu diesem Zeitpunkt existierten nur knappe Berichte über ein Unglück im Suggental, die alle ohne Unterschied stark moralisierenden Charakter haben.

Die historischen Ereignisse: Die Sage geht auf zwei Ereignisse zurück, die miteinander verschmolzen wurden.

Gemäß einer 1292 verfassten Chronik von Johannes von Winterthur zerstörte am 14. Juli 1288 ein Unwetter das Suggental, dabei wurden 300 Personen getötet.

Anlässlich einer Fehde zwischen dem elsässischen Landvogt Tiebald von Pfirt und Graf Egino von Freiburg zerstörten im November 1297 elsässische Truppen die Silbergruben im Glottertal und in benachbarten Tälern. Damit kann auch das Suggental gemeint sein. Dieses Ereignis bedeutete das weitgehende Ende des Bergbaus in dieser Region.

In den ersten Erwähnungen im 16. Jahrhundert sind beide Ereignisse schon nicht mehr getrennt. Die Gründe für die Zerstörung der Gruben werden mangels besseren Wissens als Gottesgericht beschrieben. Als Sühne für die fehlende Ehrerbietung gegenüber einem Priester soll das Tal verwüstet worden sein (Crusius 1546, Annales suevicorum; Spondanus 1659, Annales ecclesiasticum; P. Abraham a Santa Clara 1689, Judas der Erzschelm). In diesem Sinne wird die Erzählung bis ins späte 18. Jahrhundert überliefert.

Erst mit dem Wunsch, aus der Sage Kapital zu schlagen, wurde diese stärker ausgeschmückt.

In der hier zitierten Datenquelle wird erstmals das vermeintliche Datum „15. Mai 1298“ erwähnt, für das es vorher keinerlei Hinweise gibt. Es kann kein Zufall sein, dass die ausgeschmückte Sage ein Jahr nach der Wiederaufnahme des Bergbaus im Suggental auftaucht. Die Sage spiegelt vor, das Bergwerk sei in voller Blüte versunken, ein Abbau daher noch lohnend.

Datenquelle: Haasis-Berner, Andreas: „Gold und Silber lieb‘ ich sehr…“ Die Geschichte des Bergbaus rund um den Kandel (Elz-, Glotter-, Simonswälder- und Brettenbachtal); Freiburger Online Publikationen, Institut für Ur- und Frühgeschichte.

Datenquellen zu den historischen Ereignissen

Beschreibung von einem Hochfreyen mit Namen Reymund Kramer (1493)

Endlich Anno 1211 ist in dem Reichenthal im Monat Julius von einem Bergmann Joseph Wannot an 3 Orten Spuren gefunden worden und zugleich an allen gearbeitet und vorgetrieben worden; in diesem Jahr isf der Schmelzofen bey St. Martin durch Unglück sambt allen Gebäuden verbrennt, und die Werker allgemach schwer worden, ist hernach wieder alles stehen geblieben und nimmer gearbeitet worden.

Anno 1217 hat der Römische Kaiser auf Anhalten des Grafen von Zähringen, welcher ein Schwager zum Grafen Wollheim von Kaysersburg, diese Werke dem Grafen gänzlich zu Lehen geschenkt, welcher zuerst in dem Reichenthal angefangen und in etlich Monath gleich glicklich Kupfer, und reichlich Silber gefunden ; diese 3 Gruben seynd von im selbst benennt worden, die unterste nannte er St. Anna, welche in Mitte des Thais lieget und gegen Aufgang streichet und sich in viele Trümer ergießet, doch Silber und Bley die obhand behalten. Die andere welche oben im Thal gegen die Engelsburg lieget, streichet gegen Mittag an der kleinen Seite der Engelsburg, haltet Kupfer und Silber, ist auch sehr reich, hat den Namen St. Joseph. Die 3te lieget aufwärts gegen die Linnie des Bergs strecket vom frechen Feld gegen Canalberg und ist sehr reich von Silber und Bley . . .

Anno 1218 ist nun wieder ein Schmelzofen erbauet worden an dem Elsenfluß unten in dem Reichenthal an der Bergenge und hat sich in allen drei Gruben reichlich Ausbäut gezeiget, so das der Graf wieder alle alte Ort hat aufmachen lassen und über 200 Häuer zusammen gebracht, viele Wohnhäuser in dem Reichenthal erbauet, auch zu ehren der Mutter Anna eine Kirche vor die Bergleite erbauen lassen. Ist allso in großen reichthum und großem überfluß diese Werker fortgetrieben, bis anno 1276 das Werk an eine gräfliche Prinzessin gefallen, und ihr zu ihrem Sitz geworden, solche hat dan in solchem Reichthum gelebt, daß sie in allen ihren Werken über 300 Hauer gehabt, solche so reichlich besoldet, das ein Überfluß in allem zu sehen, sie ihr Reichental im Namen verändert, solches Paradiesthal genennet; endlich hat solche einen Liebhaber gefunden, wo auf dem Blattengebürg gewohnt und ein Sohn des Edlen Herrn Gallariti von Bostenheim oder Blattenheim mit Namen Albert, dieser hat sodan, weilen diese Jungfrau alle Gebäude gerne beisammen gehabt, von dem Blattenschloß einen Kanal machen lassen und solchen bis ins Paradiesthal damit man Schmelzwerker und andere Werker kann in dem Paradiesthal bauen, und sodan von diesem Wasser alle Werker bequem führen können, und ist auch würklich schon so weit gebracht, daß Schmelz- und Bauwerk in der Ebene 30 Fuß von St. Anna Mündung und 50 von St. Joseph genant diese 2 Gruben sind so mächtig worden, daß man die größte Reichthum der Welt in Silber und Kupfer hoffet, ist auch in allem sehr glücklich ergangen, das man Häufen Erz da liegen siehet, die bis 10 Ehlen hoch aus Ungemach, weil das Schmelzen 4 Monath gehindert worden wegen dem Bauwessen.

Endlich da der neue Schmelzbau fertig gehet alles in bestem Ernst und auch mehr glücklich, alle Freyheit ist hier in diesem Paradiesthal (unser Herrschaft ist Richterin über alles und ist zwar sehr frech und vergißt unsere Mutter Anna und Joseph völlig) bis endlich da alles in bestem Flor und größtem Jubel den 15ten May Anno 1298 durch Gottes Straf und plötzliches Ungewitter alles Volk bis auf 5 Personen zu Grund gegangen, wo in Zeit von 5 Minuten nichts mehr von dem ganzen Werk gesehen worden, auch hernach ein Gestank von dieser Flut hinterlassen, das eine ansteckende Krankheit viel Menschen hinweggerafft.

Dieses ist die ganze Beschreibung dieses Werks, beschrieben von einem hochfreyen mit Namen Reymund Kramer.

Da in der Kirche angemerket, das die Versäufung Anno 1258 geschehen seye, mithin das Jahrzahl gegen dieser Beschreibung nicht übereins kommen, ist wohl die Ursach, das diese Beschreibung von alten Schriften ausgezogen worden, worinnen die Zahlen sehr unerkäntlich, folgsam nicht richtig ab Copiert waren.

Zur Erklärung. Dies Schriftstück von 1493, welches der Bergmann Trantenbach im Jahre 1777 von dem Blattenbauer Wilbertz (Plattenhof beim Zweribach, Schnar’s Hdl.) zu Handen gebracht und abschreiben ließ, ist offenbar eine umschreibende Uebersetzung von uralten Chronikaufschrieben, deren verschiedene Namensangaben durch mehrmaliges Abschreiben sehr verketzert worden.

Die ältesten Nachrichten der Schrift von 1092 und 1099 fallen in die Zeit der Uebersiedlung der Zäringer aus Schwaben nach dem Breisgau und der Stiftung des Klosters S. Peter, somit der Erbauung des herzoglichen Wohnsitzes bei dem Römerthurm auf der Höhe hinterhalb Zäringen.

Die Angabe, daß das Werk 1108 verlassen worden und öd gelegen bis 1177, fällt mit den Kämpfen zwischen Welfen und Ghibellinen und mit dem Frieden von Venedig zusammen (nach der Schlacht von Legnano), worauf Kaiser Friedrich I. wieder nach Deutschland zurückkehrte. Unter den Grafen von Kaisersburg ist wohl der Vogt der Reichsherrschaft Kaiserberg im benachbarten Elsaß zu verstehen.

Die Nachrichten von 1211 bis 1218 deuten darauf hin, daß unter Berthold V. von Zäringen der Bergbau am Kandel wieder mit Eifer betrieben worden, nachdem der Herzog vom Reichshaupte die Belehnung mit den Bergregeln erhalten. Die Oertlichkeitsbezeichnungen Reichenthal , Enge an der Elz, Blattenberg, Sulzspitz, Lauerbrunnen, Schwarzenberg u. s. w. sind noch handen; der „Kanal“ vom Blattenschloß (wird ein Berghaus gewesen sein) nach vordem Reichenthal, findet sich noch im sog. Urgraben, welcher eine (wahrscheinlich von den Römern stammende) Wasserleitung war. Vergl. Zeitschr. f. d. Gesch. d. Oberrh. XXI., 96.

Die gräfliche Princessin von 1276 bezieht sich wohl auf eine Gräfin von Freiburg; denn damals theilte sich das zäringische Erbhaus von Urach in die beiden Aeste von Freiburg und Fürstenberg. Unter dem Edelherrn Gallariti von Bostenheim dürfte ein Gualterius von Bolsenheim zu finden sein. Die Bolsenheim waren ein aus Breisach oder Neuenburg stammendes Geschlecht.

Die Katastrophe von 1258, wodurch das Suckenthal durch einen Wolkenbruch zu Grunde gieng, ist historisch nach der Chronik des Albertus Argentinensis.

Anniversarbuch St. Margarethenkirche, Waldkirch (1584)

„Am dritten Tag nach Allerheiligen wird Kapitelskonvent und die Jahrzeit gehalten für die Bergleut und die anderen Einwohner des Suggentäler Tales beiderlei Geschlechts welche bei der plötzlichen und schrecklichen Wasserüberschwemmung und dem Bergwassereinbruch erstickten als die Berge einstürzten, ihren letzten Tag kläglich beschlossen im Jahre des Herrn Tausendzweihundertachtundfünfzig.

Es gingen 150 Menschen zugrunde, die gefunden worden sind und in Buchholz begraben liegen, ohne die, welche durch das Wasser weggeschwemmt wurden und in den übereinander stürzenden Bergen geblieben sind.

Wahrheitsgehalt der Sage

Während dem Unwetter von 1288 angeblich 300 Personen zum Opfer fielen, was von Johannes von Winterthur übernommen wurde, wird ab 1584 (Anniversarbuch der St. Margarethenkirche) übereinstimmend von 150 Personen gesprochen. Erst Trantenbach spricht wieder von 300 Bergleuten, welche in diesem Tal arbeiteten. Die Ertrunkenen sollen in Buchholz begraben sein, obwohl im Mittelalter die Bergleute über eine eigene Kirche mit Friedhof verfügten. Auch wenn dieser recht klein ist, kann die Bestattung aller Toten in Buchholz nicht erklärt werden. So kann dieses Element vielleicht dahingehend interpretiert werden, dass in Buchholz im 16. Jahrhundert (oder früher) ein älterer Friedhof angeschnitten wurde, vielleicht sogar ein frühmittelalterlicher. Zwar war in der Bevölkerung das Wissen um das Unglück noch immer vorhanden. Doch erfuhr die Sage im 18. Jahrhundert erhebliche Ausschmückungen. Ziel war, den potentiellen Geldgebern vorzugaukeln, innerhalb kürzester Zeit könnten aus dem Bergwerk große Gewinne erzielt werden.

Als Beweis für das Unwetter wurde auch auf eine bemerkenswerte Verfärbung an der Kirchenwand verwiesen. Diese Marke auf Höhe der Fensterbänke soll den Wasserstand nach dem Unwetter markieren. Da ein Aufstauen bis in diese Höhe aufgrund der Topographie unmöglich ist, wird hier eine andere Deutung vorgeschlagen. Im 18. und frühen 19. Jahrhundert werden die Klagen über den feuchten Untergrund der Kirche immer lauter. Dieser Missstand führte zur Zerstörung der Steinplatten, zum Verfaulen der Kirchenbücher und -bänke. Schließlich wurde die Kirche 1835/36 abgebrochen. Bei der Hochwassermarke dürfte es sich daher um eine Baunaht handeln, welche durch die in der Wand aufsteigende Feuchtigkeit zutage trat. Die heute in der Sakristei sichtbare Marke, wurde anlässlich der Restaurierung 1977, nachdem ein Fenster freigelegt wurde, auf der Grundlage der Sage nachträglich angebracht.

Die übrigen Angaben der Trantenbach’schen Quelle sind – was die topographischen Beschreibungen angeht – zum größten Teil richtig. Auch ist der Hinweis auf die Goldvorkommen am Hornbühl korrekt. Allerdings wird in einer sehr freien Weise mit den historischen Daten umgegangen. Beginnend mit dem ältesten Datum 1099, in welchem Jahr ein Schmelzwerk an der Elz gebaut worden sei. Abgesehen von der leicht erkennbaren Tatsache, dass kein Hüttenbesitzer seinen Betrieb unmittelbar an die wilde, zu Hochwassern neigende Elz gebaut hätte, macht die Jahreszahl stutzig. Sie steht in großer Nähe zur Gründung der Stadt Freiburg 1091. Möglicherweise sollte so der Eindruck erweckt werden, die Gründung der Stadt Freiburg stehe in engem Zusammenhang mit dem Bergbau im Suggental. Dieses Schmelzwerk sei 1218 abgebrannt. Jeder, der sich ein wenig mit der Breisgauer Geschichte auskennt, weiß, dass in diesem Jahr der Herrschaftswechsel von den Zähringern zu den Grafen von Freiburg stattfand. Offenbar passten Angaben zu Unruhen und Zerstörungen in jenem Jahr in das Bild der Zeit, dass Herrschaftswechsel nicht friedvoll abgehen.

Die Sage enthält zwar einen wahren Kern, bei der Ausgestaltung griff Trantenbach auch auf historische Quellen zurück, vermischte aber deutlich Dichtung und Wahrheit in unlauterer Absicht. Die Sage ist nicht als glaubwürdige Quelle für die mittelalterlichen Geschehnisse anzusehen. Zu diesem Ergebnis kamen alle, die sich mit dieser Sage wissenschaftlich beschäftigt haben.

Textquellen

Ruf, Josef (1923): Der Urgraben am Kandel. In: Rund um den Kandel, S. 50-53. Waldkircher Verlagsgesellschaft mbH, 1981.