Glasmachersiedlung Äule, Schluchsee-Aha

Am 24. April 1716 hatte das Kloster St. Blasien gestattet, dass in „der hinderen Aha„, im letzten holzreichen Klosterwald eine Glasmachersiedlung aus dem Boden gestampft wurde. Die Glashütte Äule nahm 1716 ihren Betrieb auf und produzierte bis 1878.

Mit der Glashütte Äule knüpfte das Kloster St. Blasien an eine lange Glasmachertradition an. Vor Äule hatte es in den Wäldern am Schluchsee bereits drei andere Glashütten gegeben: Die Erste ab 1597 in Blasiwald-Muchenland, danach die zweite 1622 in Blasiwald-Althütte und schließlich von 1684 bis 1714 eine dritte im oberen Windbergtal.

Die Glasmachersiedlung Äule am 10.04.2023. Die Glashütte stand neben/rechts der Kapelle.

Für das Kloster besaßen Glashütten eine Doppelfunktion. Sie setzten zum einen die unerschlossenen Wälder in Wert. Mit Hilfe des Rohstoffs Holz stellten die Glasmacher nämlich wertvolles Glas her. Gleichzeitig schufen sie durch die Rodung Siedlungsraum. Eine Handschrift im Archiv von St. Paul bringt es auf den Punkt: „Die Glashütten in den Waldungen des Stifts machten Silber aus Holz und Wohnungen aus Einöden.„

Die Medaille hatte aber zwei Seiten: Der Holzbedarf der Glashütten war gewaltig. Allein zur Herstellung der Pottasche, die beigemischt wurde, um den Schmelzpunkt des Quarzsandes auf 1100 Grad zu senken, wurden große Holzmengen einfach verbrannt. Und dann musste der Schmelzofen Tag und Nacht befeuert werden. Um eine einzige Flasche herzustellen, benötigte man einen Kubikmeter Holz. So war der Wald um eine Glashütte bald kahlgehauen, das Holz musste aus immer größeren Entfernungen herbeigeschafft werden. Nach wenigen Jahrzehnten war dieser Transport so teuer, dass man die Glashütte abbrach und in ein neues Waldgebiet verlegte.

So schlug die Geburtsstunde von Äule. Geburtshelfer waren zwei andere, sterbende Hütten. Die Bonndorfer Glashütte hatte schon 1706 „wegen Mangel des Holzes“ Versorgungsschwierigkeiten bekommen. Auch den Glasmachern im oberen Windbergtal ging 1714 das Holz aus. Zudem endete deren Nutzungsvertrag mit dem Kloster.

Schon 1711 hatte der Abt nach einem holzreichen Waldgebiet als Standort für eine neue Glashütte Ausschau halten lassen. Dazu trafen sich der klösterliche Oberrechner Cajetano, der Stallmeister und ein Secretarius mit dem Bettmaringer Obervogt, zwei Klosterjägern und einige Glasmeistern. Und sie wurden fündig. Nachdem man in Schluchsee „eine Mittag Suppen genossen„, so die Niederschrift, visitierte man „in der hinderen Aha eine solch immens große Waldung, mit welcher wohl über die 100 Jahr eine Glashütten fouriert (versorgt) werden könne“. Der Standort wurde auch von den Glasern als „extra wohl und commod“ angesehen.

Aber als es dann 1714 für die Glasmacher im Windbergtal ernst wurde mit der Umsiedlung in den Äulemer Wald, baten sie „fueßfällig“ um Aufschub. Der Abt möge ihren Vertrag doch um einige Jahre verlängern, damit in Äule „in dießer Zeit die nöthige Hütten und Heüßer nach und nach aufgerichtet würden, und wür alßo von unser dermahlen besitzenden – gleich die Neue Hütten antretten, und unßre Arbeyd fortführen könten.„

Das Kloster indes verlängerte den Vertrag nicht mehr, und der Bau der Siedlung Äule begann noch in 1714.

Infopavillon Glasträgerweg in Äule am 10.04.2023 (Bushaltestelle gegenüber der Kapelle).

Infos

Der Bau der Glashütte

Am 24. April 1716 unterzeichneten Abt Augustin Fink und die Glasmacher den „Bestandtsbrieff über die neuw erlaubt- undt erbauwene Glas Hütten beym Äuwle“. Das Dokument regelt auf neun eng beschriebenen Seiten das Vertragsverhältnis zwischen dem Kloster St. Blasien und Andres Sigwarth, Johann Sigwarth, Michel Sigwarth, Samuel Sigwarth, Joseph Greiner, Blasi Küeffer und Kaspar Schmidt. Abt Augustin Fink gestattet den genannten sieben „Glas- und Hütten Meistern“ den Bau einer neuen Glashütte – „an dem sogenannten Äuwle in der Aha gelegen“.

Die sieben Glasmeister, die „Gründerväter“ von Äule, hatten ab 1714 zunächst fünf Glasmeisterhäuser errichtet – zwei Doppel- und drei Einfamilien-Gebäude. Mit dem Bau der kleinen Häuser für die Holzknechte, Aschenbrenner, Fuhrleute und Glasgehilfen war gerade begonnen worden, als am 6. Juni 1715 der genaue Standort der Glashütte festgelegt wurde. Der Talschluss unterhalb Schnepfhalde, Silberfelsen und Kapellenkopf war dicht bewaldet, lediglich im Talgrund am Bach besaßen der Hinterbauernhof-Bauer Christa Schmidt und der Käppelehof-Bauer Thoma Schmidt aus Aha saftige Wiesen, die „Äulematten“. Auf die galt es Rücksicht zu nehmen. Die Glashütte musste deswegen „oberhalb der Straß, so gegen Menzenschwand gehet, unterhalb der sogenannten Schnepfhalde auf der Ebene oberhalb der unteren und oberen Aulematt gesetzt werden“. Gegen die Lage unterhalb der Straße sprach auch, dass das Holz zunächst über die rechte Talflanke zur Hütte „herabgeriest“ werden sollte, was die Straße arg in Mitleidenschaft gezogen hätte.

Im Sommer 1715 begann der Bau der Glashütte. Sie stand auf dem heute freien Platz, wenige Schritte östlich der Kapelle. Mitten im Hüttengebäude thronte die gewaltige, aus Bruch- und Ziegelsteinen gemauerte Ofenanlage. Ihr Herz war der große Schmelzofen mit zehn Arbeitsöffnungen, „Ständ oder Werkstätt“ genannt. Eigentlich sollte jede Arbeitsöffnung von einem Glasmeister mit seinen Gehilfen bedient werden. Da Äule 1716 nur sieben Meister aufzubieten hatte, übernahm Samuel Sigwarth zwei, Andres Sigarth gar drei „Werkstätten“ – auf eigenes Risiko, aber auch mit höheren Ertragschancen. Im Schmelzofen hinter den Arbeitsöffnungen standen auf einem Podest die zehn feuerfesten Glashäfen für die Glasschmelze.

An den Schmelzofen waren zwei Nebenöfen angebaut, nämlich der Fritteofen und der Auskühlofen. Über der Ofenanlage erhob sich das hölzerne Hüttengebäude als Wind- und Wetterschutz. Es hatte mit 15 m Breite, 25 m Länge und einer Höhe von ca. 10 m beeindruckende Ausmaße.

Die Glashütte Äule war ein imposantes Gebäude. Hier eine Fotomontage unter Verwendung eines Aquarells von K. Schuster (um 1890) aus dem Augustinermuseum-Städtische Museen Freiburg.

© Fotomontage: Killian / Fiedbert Zapf

Der Grundstoff für die Glasherstellung ist quarzreicher Sand, den gab es reichlich rund um Äule. Reiner Quarzsand schmilzt bei 1600 Grad, eine Temperatur, die mit einem Holzfeuer, selbst mit Holzkohle, nicht zu erreichen ist. Durch die Zugabe von Pottasche konnte der Schmelzpunkt auf 1100 Grad gesenkt werden. Aschenbrenner stellten im Auftrag der Glasmeister diese speziell behandelte Asche her.

Zunächst wurden ein Drittel gereinigten Sands mit zwei Dritteln Pottasche und wenigen anderen Ingredienzien, z.B. Kalk als Stabilisator, vermengt und im Fritteofen vorgeschmolzen. Diese Masse ging in den zehn Glashäfen des Schmelzofens bei Temperaturen über 1000 Grad nach zwölf bis 24 Stunden in den zähflüssigen Zustand über.

Alle Vorarbeiten leisteten die Glasergesellen und Lehrbuben. Die beiden Schürer hielten das Ofenfeuer Tag und Nacht in Brand. Wenn dann die Glasermeister auf das hölzerne Podest des Schmelzofens stiegen, war das Werkzeug gerichtet, und hinter den Arbeitsöffnungen brodelte die Glasschmelze. Der Meister tauchte die Glasmacherpfeife in die heiße Schmelze, holte unter ständigem Drehen einen kugeligen Glasposten heraus und blies diesen wie eine Seifenblase auf. Durch Schwenken und Rollen formte er den Glaskörper, der durch den Einsatz von Glasschere, Zange, Holzlöffel und Formen die endgültige Gestalt erhielt. Die heißen Glasgebilde mussten, um nicht zu zerspringen, ganz langsam abgekühlt werden. Dies geschah im etwa 1000 Grad heißen Auskühlofen.

„Die Glasmacher fangen alle Tag abends um Betzeit an arbeiten und continuieren 11 Hüttenstund lang; eine Hüttenstund macht 5/4 Stund aus. Unter diesen 11 Stund rastet man auch 2 Stund. … Zur Sommerzeit erstrecken sich die 11 Hüttenstund von Abendbetzeit bis anderntag um 11 und 12 Uhren.“ Dies erfahren wir aus einem Untersuchungsbericht von 1753.

© Friedbert Zapf

„Saufen, Ludern und Fluchen“ wird nicht geduldet

In einem von Klosterbediensteten abgegrenzten „Bezirk Walds“ dürfen die Holzknechte der Glashütte 50 Jahre lang das Holz schlagen, welches zum Betreiben der Hütte benötigt wird. Dafür entrichten die Glasmeister einen jährlichen „Wald- und Bestands Zünß“ in Höhe von 100 Gulden. Außerdem müssen sie einmal im Jahr „1500 mittlere saubere Glasscheiben“ im „Kuchelambt“ in St. Blasien abliefern. Der Fuhrmann, der die in Stroh verpackten Fensterscheiben transportiert, wird dort mit einem „Bächer Wein und mütschle Brodt“ bewirtet.

Die sieben Glasmacher zahlen keine Steuern, doch müssen sie für den „genüssenden Schutz und Schirmb“ des Klosters zusammen weitere 10 Gulden im Jahr bezahlen. Weil die Zeit der Türkenkriege noch in Erinnerung ist, behält sich St. Blasien vor, bei „Türken- und Religionskriegen“ eine Kriegssteuer zu erheben. Im Übrigen sind die Glaser nicht verpflichtet, Landwehrdienst zu leisten, doch haben sie Waffen vorzuhalten, um dem Kloster in „Nothfällen beyspringen“ zu können.

Für das Getreide, das die Glaserfamilien ernten, ist der „Fruchtzehnte“ in die Klosterscheuer abzuliefern, für Hanf, Flachs und Rüben der „Kleine- und Martinszehnte“ zu entrichten. Vieh dürfen sie so viel halten, wie sie überwintern können. Und die Glasmacher müssen zwei Tage lang bei der Heuernte auf dem klostereigenen Meierhof Oberkrummen helfen, dort werden sie mit „gewehnlichem Essen“ verpflegt.

Der Besuch der Pfarrkirche in Schluchsee an allen Sonn- und Feiertagen ist für die Glaserfamilien und das „Hütten- und andere Werkvolkh“ Pflicht, und für die „pfarrherrliche Seelsorg“ hat Äule – wo keine „Unkatholischen“ geduldet werden – zwölf Gulden an den „Pfarrherrn von Schluchsee“ zu entrichten.

Die Zunderschwammernte ist verboten, Harzen ist nur erlaubt, soweit das Harz für die Glashütte gebraucht wird. Auch sollen sich die Bewohner von Äule „nicht erfrechen“ zu fischen, zu jagen, Vögel zu fangen oder Nester auszunehmen. Doch an den Klosterjagden müssen sie zwei- oder dreimal im Jahr als Treiber teilnehmen. In Äule dürfen keine verdächtigen „Weibs- oder Manns personen, Strolche, Zigeiner oder andere Landfahrer“ geduldet werden.

Das Kloster gestattet den Glasmeistern, Wein einzulagern und schanksteuerfrei auch an Durchreisende auszuschenken. In diesem Zusammenhang betont der Abt, er habe „missfällig sehen und hören müssen“, dass vor allem die jungen Glasmeister der aufgegebenen Glashütte im Windbergtal „allein mit Essen und Trinkhen Tag und Nacht, ja gantze Wochen zue größtem Nachtheil des Glaswesens undt zum Verderb ihro Weib und Kindter“ zugebracht hätten. In Äule dulde man „das so unmäßige Saufen und Luodern, fluchen, Schwören und Spihlen“ auf keinen Fall.

© Friedbert Zapf

Der Streit um Holz und Weideplätze

Der Standort der neuen Glashütte war in Bezug auf die Rohstoffe Holz und Quarzsand zwar „extra wohl und commod“, doch war die „hindere Aha“ 1716 nicht menschenleer. Es standen dort bereits der Kapellenhof und der Hinterbauernhof, und die Hofbesitzer besaßen im Klosterwald um ihre Höfe herum alte Holznutzungs- und Weiderechte.

Im Bestandsbrief vom 24. April 1716 regelte das Kloster St. Blasien, dass auch die neu aufgezogenen Glasmeister „der nothdurft nach“ 50 Jahre lang Holz nutzen dürfen, also so viel sie zum Betreiben der Glashütte benötigen. Allerdings in einem ganz bestimmten Waldbezirk, welcher den Glasmachern „von denen allhiesigen Deputierten lauth besonderer zuhanden gestellten Bahns Beschreibung gezeigt undt ausgezeichnet worden“. Schon am 6. Juni 1715 hatte das Kloster mit Blick auf Kapellenhof und Hinterbauernhof festgelegt: „Damit die Glasmacher nicht gleich die den Bauren nächstgelegenen Waldungen ausstocken, könnte ein Bezirk hinein gegen dem Aule rechterhand hinein gegen der Beerhaldten und Fahrenreutte ausgezeichnet werden.“

Klar, dass Christa Schmid, „der Hintere Bauer“, und Thoma Schmid, „der Käpelin Bauer“, in den neuen Nachbarn, den Glasmachern, Konkurrenten im Wald sahen. Sie beschwerten sich in St. Blasien und gingen dabei so weit zu behaupten, der Wald „in der Aha“ befinde sich in ihrem Eigentum. Zunächst stellte das Kloster klar, das sei ein „irriger Wahn“, es handle sich bei diesem Wald und überhaupt beim Wald der ganzen Vogtei Schluchsee um „ein pures absolutes herrschaftliches Lehen“, also um eigentümlichen Klosterwald, worin die beiden Bauern nur Holznutzungsrechte besäßen.

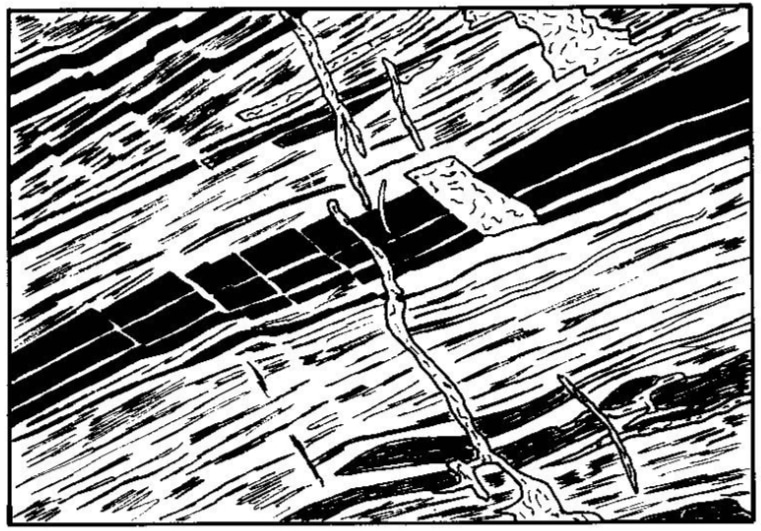

Allerdings beschloss man „zur Verhütung weiter Streitigkeit“, am 19. Juli 1719 den Bezirk, in welchem die Glasmacher ihr Holz hauen durften, exakt auszumarken: Die Grenze führte laut Protokoll „angefangen in der Äulematten, von dieser gerad hinauf 100 Schritt, allda eine Thanne mit einem Kreutz bezeichnet, ferners wieder 100 Schritt, und so fortan alle 100 Schritt ein Kreutz in ein Baum gehauen, bis an den Krummenbahn, von dem Krummenbahn auß der Eckmark zu hinauf bis an die sogenannte Schnepfhalden – Menzenschwanderbahn – … von dar dem Menzenschwanderbahn hinach bis auf des Äule, weilen dieses der Schneeschlaife ganz gerad nachgehet, hat es keine weitere Zeichnus vonnöthen. Von dem Äule wieder der Schneeschlaifen und Wassersaigen nach bis ohngefähr 400 Schritt gegen den Geringenstein, von dar herunter 300 Schritt unterm Gefäll, von dar gerad fürwärts bis an die Hoche Reuthe …, von dar aus herunter an des Hinteren Bauren Äule Matten, allwo kein Wald, sondern die vor 3 Jahren gesetzte Lauchinnen stehen. Von daraus hinüber auf des Käpelin Bauren Äule Matten, allwo man angefangen“.

Das Recht, das Vieh zur Weide in den Wald zu treiben, war existenziell. Im Rezess vom 25. August 1719 bestimmte St. Blasien, dass „der Hintere und Käpelin Bauer“ nach wie vor Weiderechte in dem für die Glasmacher ausgemarkten Bezirk besaßen, die sie zukünftig allerdings mit den neuen Nachbarn teilen mussten. Das sei aber problemlos möglich, weil durch die Holznutzung für die Glashütte der Wald nach und nach gelichtet und dadurch „der Weidgang viel gebessert wird“. Zudem durften die Glasmeister nicht beliebig viel Vieh in den Wald treiben. Hatte ihnen das Kloster im Bestandsbrief von 1716 noch zugestanden, soviel Vieh in das „stück Wald gegen den Veldberg“ zu schlagen, wie sie über den Winter brächten, so legte man 1719 exakte Zahlen fest. Lediglich ein Pferd und zwei Kühe pro Glasmeister bzw. Werkstatt durften zur Nahrungssuche in den Wald getrieben werden, nach 20 Jahren sollten vier Stück Vieh erlaubt sein.

© Friedbert Zapf

„Durstige Seelen waren die Glaser zu allen Zeiten“

In Äule lebten Mitte des 18. Jahrhunderts etwa 70 bis 80 Menschen. Neben den sieben Glasmeisterfamilien wohnten noch zahlreiche Hilfskräfte dort: Vier Holzhauer bereiteten das Feuerholz auf, mehrere Aschenbrenner produzierten die Pottasche, und zehn Fuhrleute transportierten Asche, Brennholz und den Quarzsand zur Glashütte. Dort beheizten zwei „Schürer“ die Ofenanlagen, und die Glasknechte und Lehrbuben unterstützten die Meister bei der Glasherstellung.

Neben der Glasmacherei betrieben die sieben Glasmeisterfamilien eine bescheidene Landwirtschaft. Anschaulich schildert Forstrat Gerer die Verhältnisse um das Jahr 1800: „Selten ist der Schnee auf dem Äulemer Bann vor Ende des Brachmonats ganz verschwunden. In dieser Höhe wird also kein Getreid gebaut als etwas Roggen und Haber und dieses bloß, um die trockenen Mattfelder, die man nicht wässern kann, von Zeit zu Zeit zu verjüngen oder um den Weidgang von der Heide- und Heidelbeerstaude oder von dem Ginsterkraut wieder zu reinigen. Von Gemüse wird nur Mangoldskraut, etwas schlechter Kapis, Ruben und Erdäpfel, endlich etwas Flachs, selten aber Hanf gebaut. Das Hauptwesen ist also Viehzucht.“

Und eben wegen des Viehs und der Weiderechte im Klosterwald hatte es erneut Streit mit den beiden Bauern aus „der hinteren Aha“ gegeben. Das „Hochfürstlich St. Blasische Reichsamt Bettmaringen“ bestätigte am 18. Dezember 1784 aber erneut das Recht der Glasmacher, pro „Werkstatt“ drei Stück Vieh in den Wald zu treiben, also insgesamt 30 Tiere. Allerdings forderte die klösterliche Kanzlei auch, dass zukünftig „den gedachten zwey Hofinhabere miteinander jährl. auf Martini aus einer Hand 20 Gulden Reichswährung zu bezahlen“ seien.

Was hatte es nun eigentlich mit dem sprichwörtlichen Durst der Glasmacher auf sich? Bereits Georgius Agricola hat auf der bekannten Darstellung einer Glashütte von 1556 in einem Nebenraum sitzende Zecher dargestellt. Und im Augustinermuseum in Freiburg befindet sich ein Ölgemälde von 1770/80, das die Innenansicht der Glashütte Äule zeigt – mit einem trinkenden Glasmacher im Vordergrund. Abt Augustinus hatte es jedenfalls für erforderlich gehalten, in den „Bestandsbrief“ vom 24. April 1716 den vielsagenden Passus aufzunehmen, in Äule dulde man das „unmäßige Saufen und Luodern, fluchen, Schwören und Spihlen“ auf keinen Fall. Trotz offensichtlicher Bedenken gestattete er dennoch jedem der sieben Glasmeister, Wein einzulagern und auch an Durchreisende auszuschenken – in alter Tradition sogar schanksteuerfrei. Zusätzlich wurde vermutlich schon um 1716 ein Wirtshaus in Äule errichtet, das Vorgängergebäude des 1887 neu gebauten „Rössle“.

Oskar Spiegelhalter aus Lenzkirch schreibt 1908: „Durstige Seelen waren die Glaser zu allen Zeiten, und das ist bei ihrer schweren Arbeit vor dem heißen Ofenloch nicht zu verwundern. Deshalb wurde auch, wo und wie es anging, bei der Arbeit getrunken. Wie oft hat mir mein Vater erzählt, daß er in seinen jungen Jahren nach Äule kam und dass es dann jeweils lustig und kreuzfidel hergegangen sei.“ Und Spiegelhalter weiter: „Gegessen wurde dreimal am Tage. (…) Die Kost war kräftiger als sie sonst der Bauer hatte; denn fast jeden Tag gab es Speck neben den auf dem Schwarzwald üblichen Mehlspeisen. Auch wurde bei den Mahlzeiten Wein, Bier oder Schnaps getrunken, was beim Bauern nur ganz ausnahmsweise vorkam. Wein einzulegen und zu verschenken war eine ganz besondere Freiheit, deren sich jeder Glasermeister von alters her erfreute.“

© Friedbert Zapf

Die Glasmeister manipulieren die Hüttenuhr

Holz gab es im Äule noch genug, deswegen hatte das Kloster St. Blasien die Glashütte dort angesiedelt. So sollten die Glasmacher zunächst auch ohne Mengenbeschränkung Holz nutzen dürfen. Lediglich den Ort des Holzeinschlags hatte das Kloster am 6. Juni 1715 ungefähr festgelegt, um Streitigkeiten mit dem benachbarten Hinterbauernhof und Kapellenhof zu vermeiden: „Damit die Glasmacher nicht gleich die den Bauren nächstgelegenen Waldungen ausstocken, könnte ein Bezirk hinein gegen dem Aeule rechterhand hinein gegen der Beerhaldten und Fahrenreutte ausgezeichnet werden.“

Im Bestandsbrief vom 24. April 1716 bestätigte das Kloster, dass die Glasmeister „der nothdurft nach“ 50 Jahre lang Holz nutzen dürfen, allerdings war der Waldbezirk wohl zu unbestimmt. Nachdem der „Hintere Bauer“ und der „Käpelin Bauer“ sich beschwert hatten, ließ St. Blasien 1719 „zur Verhütung weiter Streitigkeit“ den Bezirk exakt ausmarken.

Längst war es nicht mehr Ziel des Glashüttenbetriebs, durch Rodung auch Siedlungsraum zu schaffen, die Waldvernichtung wurde augenscheinlich. Im Rezess vom 25. August 1719 fordert St. Blasien deswegen von den Glasmeistern, „daß an jenen Orten, wo der Boden zur Waldung qualifizieret, dann und wann ein frischer Baum stehen bleiben und den Samen auswerfen solle“.

Der Holzbedarf stieg weiter, 1754 wies man den Glasmachern neben dem 1719 abgegrenzten Bezirk ein weiteres Gebiet im Bereich des Oberkrummen zur Nutzung zu. „Damit auch die mit sehr vielen Windfällen angefüllte und zur Viehweidung höchst schädliche Waldung, in der Escha genannt, nach und nach geraumt werden möge“, sollten zukünftig 500 Klafter von dort herbeigeschafft werden.

Für St. Blasien war ein jährlicher Holzverbrauch der Glashütte von 1 000 Klaftern (2 720 Festmeter bzw. 3 400 Ster) gerade noch akzeptabel, doch die Klosterbediensteten vermuteten, dass deutlich mehr eingeschlagen werde, dass die Glasmacher sich nicht an die Vertragsbestimmungen hielten und die Meister „nicht aufrichtig zu Werk“ gingen. Und letztendlich erbrachten Verhöre den Beweis, „daß die Glaser stärker glasen“ als vereinbart.

Das einzige Regulativ des Klosters, den Holzverbrauch einigermaßen zu steuern, war die Produktionszeit. Nur elf „Hüttenstund“ lang pro Tag durfte Glas gemacht werden, doch die Äulemer waren findig, sie manipulierten die Uhr. Im Verhörprotokoll von 1753 ist zu lesen: „Die Stunduhr gehe aber ganz unordentlich, man mache beständig daran herum, und sie bleibe öfters stillestehen.“ Um illegal länger arbeiten zu können, setzten die Glasmacher einfach größere Glashäfen ein. Deswegen zur Rede gestellt, entschuldigte sich der Äulemer Vogt Jacob Sigwardt. Er habe „schon manchmalen gezanket und den Hafen an die Wand werfen wollen, wann einer einen größeren Hafen mitgebracht“.

1765 stimmte Fürstabt Martin II. Gerbert zähneknirschend einer Vertragsverlängerung mit acht Äulemer Glasmeistern „auf weitere, anbei aber ungewisse Jahre“ zu – wohlgemerkt, ohne sich bei der Laufdauer zu binden. Denn es waren klosterinterne Diskussionen wegen der Waldzerstörung vorausgegangen. Man sehe – so ein Bediensteter – „allerorts, wie übel die Glaser in dem Wald gehauset und der Hochwachs verderbet“. Für den Fürstabt war es eine Gradwanderung: Einerseits hatte er 1766 eine strenge Forstordnung zum Schutz der Wälder erlassen, andererseits konnte und wollte er die Äulemer Glashütte nicht abwürgen. Also bestimmte er 1769, dass den Meistern Holz „aus der gegen denen fürstenbergischen Grenzen in des Hintern Bauern in der Aha noch stehenden, dann aus der in dem Obersten Krummenbann befindlichen Waldung, der sog. Eschen mit jährlich 750 Klafter von dem Forstmeister angewiesen und abgeben werde“.

© Friedbert Zapf

Von Glasschneidern und Glasmalern – die gläsernen Produkte

Die Palette der Äulemer Glasprodukte war bunt. Der Sammler Oscar Spiegelhalter zählt 1908 auf: Gebrauchsglas wie Trinkgläser (Schnapskelch, Weinglas, Bierkrug, Brautkelch) und Maßflaschen („Guttere“), Ziergläser wie Fadenzainle, Zuckerbüchsen, Honiggläser, Netzschüssele, Weihwasserkessele, Pulverhörner, Gebrauchsglas für bäuerliche Haushalte wie Milch- und Blumenhäfen, Essig- und Öl-Gläser, Wäscheglätter (gefüllt mit heißem Wasser oder Sand), Stopfkugeln, Einschüttgläser für krankes Vieh, Milchansauggläser für Wöchnerinnen, Glastrichter, Fliegenfallen, Uhrgewichte.

In den Koalitionskriegen 1792–1805 schob Napoleon die französische Grenze bis zum Rhein vor und belohnte Markgraf Karl Friedrich für dessen Bündnistreue mit dem Großherzogtum Baden. Im Zuge der Säkularisation wurde die Abtei St. Blasien 1806 aufgehoben und ging an das Großherzogtum über. Damit wurde die klösterliche Glashütte Äule badisch. Die Glasmacher indes nahmen dies gelassen zur Kenntnis Die Verwaltung der Glashütte und der Wohnhäuser – die Glasmeister waren noch immer lediglich Pächter – übernahm nun die Großherzogliche Domänendirektion. Diese erfasste 1808 den Bestand. In den Häusern saßen Schmid, Sigwart, Kiefer, Maier, Grüner (Greiner?) und Dilger.

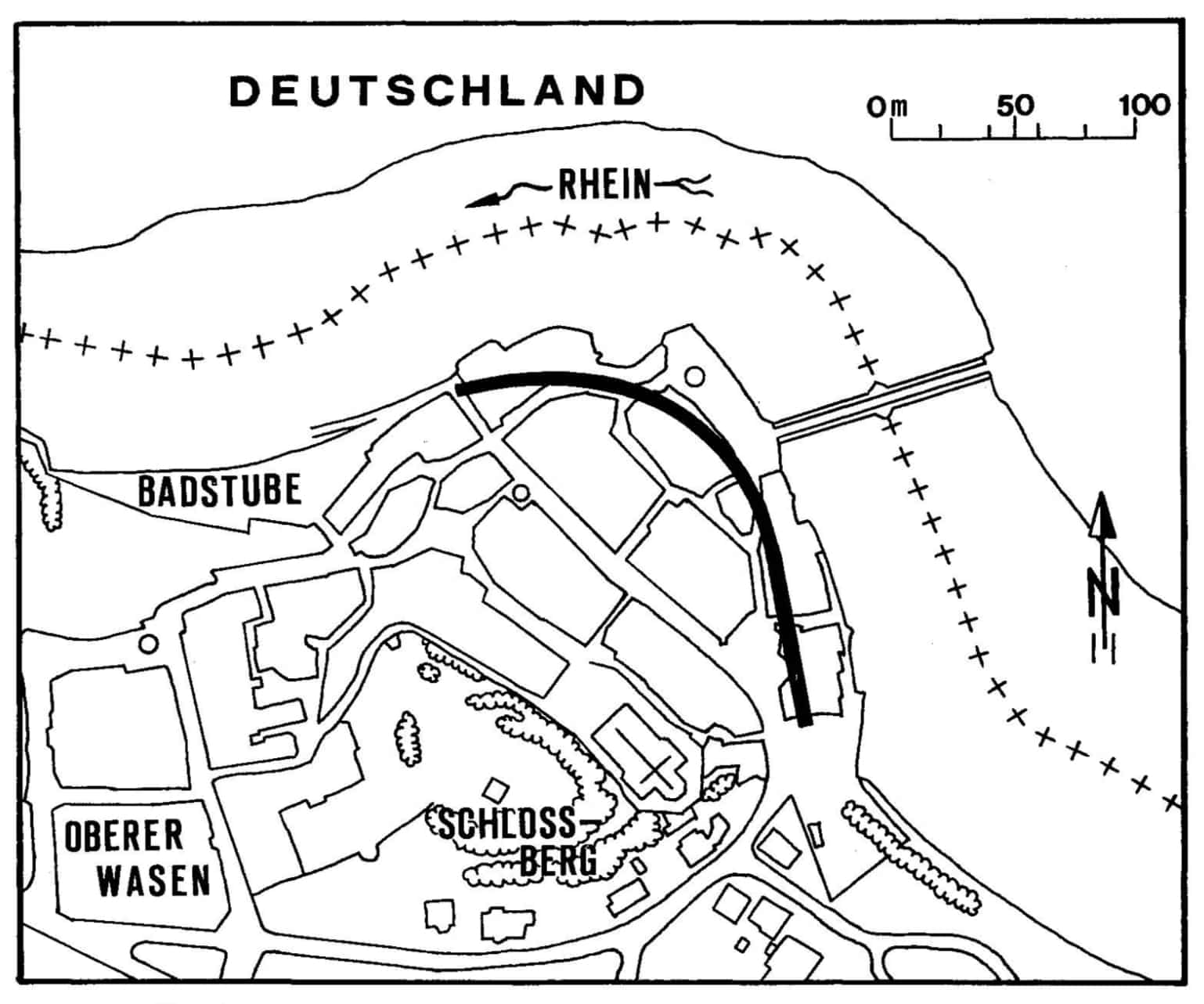

Der Lageplan von 1808 zeigt die genaue Lage der Glashütte und anderer Gebäude der Glasmacherzeit, zum Beispiel die „Schirrhütte“ oberhalb des Hüttenplatzes, in welcher Gerätschaften und Material aufbewahrt wurden. Südlich der Glashütte, unterhalb der Menzenschwander Straße standen das „Glasschneiderhäusle“ (bei der Bushaltestelle) und die „Streckhütte“ (schräg gegenüber Gasthaus).

Schon seit der Inbetriebnahme der Glashütte wurde in der „Streckhütte“ Flachglas, also Fensterglas hergestellt. Erinnert sei an den Bestandsbrief von 1716, der forderte, dass jährlich „1500 mittlere saubere Glasscheiben“ im Kloster St. Blasien abzuliefern seien. Wie wurde aber Fensterglas gefertigt? In der Glashütte zog der Glasmeister aus der Glasblase 30 bis 40 Zentimeter lange Glasröhren. Diese wurden nach dem Erkalten über die Straße in die „Streckhütte“ gebracht, im „Streckofen“ wieder erhitzt, an der Längsseite aufgetrennt und bei etwa 1000 Grad mit einem feuchten Holzstab zu Scheiben flachgebügelt.

Jeder der sieben Glasmeister ließ einen Teil seiner Glaswaren weiterbearbeiten. Glasschneider und Glasschleifer, ebenfalls in Äule wohnhaft, brachten Gravuren wie Messstriche, Inschriften oder einfache Figuren auf. Vinzens Sigwarth übrigens hatte 1748 von St. Blasien die Genehmigung erhalten, ein „Glasschneiderhäusle“ – Stube, „Kuchel“ und zwei Kammern – zu bauen. Im Jahr 1785 richteten die Glasmeister dort noch eine „Schulstube“ ein.

Die Glasweiterverarbeitung findet sich als regelmäßiger Ausgabeposten im Kassenbuch von 1825-1830. Monatlich wurden dafür etwa 80 Gulden bezahlt, das waren 5 Prozent aller Ausgaben. Oskar Spiegelhalter berichtet, dass auch Frauen das Glas weiter bearbeiteten. So fertigten Kreszentia Schlageter und Josepha Vogelbacher in Äule Mitte des 19. Jhd. „die besten Gravierungen“. „Auch das Auftragen der Farben bei den bunten Gläsern geschah meistens durch Frauen oder Mädchen.“ Die Emaille-Malerei garantierte besonders kräftige Farben. In eigenen Öfen wurden die aufgetragenen Farbschichten eingebrannt.

© Friedbert Zapf

Die Glasmeister organisieren sich in einer modernen „Compagnie“

Um 1798 wird die Glashütte Äule von Forstrat Gerer als „Glasfabrik“ bezeichnet und deren Umsatz beziffert: „Der tägliche Ertrag der Äulemer Hütte an Glas wird auf den Hafen auf 11 Gulden, somit auf zehn Häfen auf 110 Gulden bestimmt. Nähme man aber die runde Zahl von 100 Gulden an, und berechne man, daß durch 300 Tage im Jahr fabriziert werde, so ergibt sich ein jährlicher Glasertrag von 30 000 Gulden.“

Seit 1823 bezog die Glashütte ihr Holz vom Oberen Habsberg, dem „Krummenkreuzle, dem Käppelhof“ und aus dem Privatwald des Georg Schmidt in der Aha. Damals gingen die Umsätze der Glashütte Äule zurück. Zunächst unmerklich, denn jeder Glasmeister arbeitete selbständig, bezahlte seine Gesellen, Lehrbuben, Glasschleifer und Glasmaler, bezog die Materialien auf eigene Rechnung und hatte für den Absatz seiner Ware zu sorgen. Doch schließlich war das Dilemma nicht mehr zu übersehen. Mit der Industrialisierung und der Massenfertigung der Güter wurde es für die Manufakturen im abgelegenen Hochschwarzwald zunehmend schwerer, die Glashütten waren nicht mehr konkurrenzfähig.

Die Glashütten Bubenbach und Herzogenweiler reagierten auf die wirtschaftlichen Herausforderungen mit einer modernen Gesellschaftsform. Die dortigen Glasmeister schlossen sich um 1820 zu „Gesellschaften“ zusammen, die die Rohstoffe gemeinsam einkauften und die Produkte gemeinsam vermarkteten. Schließlich gründeten auch die Glasmeister von Äule am 2. April 1825 nach diesem Vorbild eine „Gesellschaft oder Compagnie“. Sie hatte „zum Zwecke, sämtliche für die Glasfabrikation erforderlichen Materialien in Gesellschaft einzukaufen, die Glasfabrikation in Gesellschaft zu betreiben und auch den Verkauf des Fabrikats namens und für die Gesellschaft besorgen zu lassen.“ Die Anteile der Gesellschafter betrugen je 2022 Gulden, der führende Kopf war Vogt Joseph Kiefer.

Klar, dass die „Gesellschaft oder Compagnie“ alle Geldflüsse in einem Kassenbuch dokumentierte. Ein Glücksfall, dass dieses „Monat Buch der Glas Fabrik Aeile“ auf Umwegen jüngst bei Liselotte Kiefer aus Schluchsee gelandet ist. Auf 108 Seiten werden vom 12. April 1825 bis 31. März 1830 von den beiden Rechnern fein säuberlich die monatlichen Einnahmen und Ausgaben der Glasfabrik aufgelistet. Doch die Glas-Kompanie hatte nur fünf Jahre Bestand, die Glasmeister waren wohl doch zu sehr Individualisten, als sich in eine „Gesellschaft“ einzufügen.

Dabei hatten sie ein funktionierendes Vorbild, nämlich streng organisierte „Glasträgerkompagnien“, die ihre Vertriebsgebiete abgegrenzt hatten, z.B. das Elsass („Elsißträger“) oder die Schweiz („Schwyzerträger“). Die Glasmacher verkauften nämlich nicht an den Endverbraucher, sondern übergaben die Ware an diese Handelsgesellschaften. 1813 übrigens schlossen sich alle badischen Glasträgerkompagnien zu einem Verband zusammen. Äulemer Glas war beliebt, denn die Glasträger mussten sich „allzeit acht Täg vorher um Glas bewerben, sonsten kommen sie keines über“ (Wohleb). Die wirtschaftliche Bedeutung des Glashandels rund um Äule war groß, so belegt Wohlebt, dass 1765 in Schluchsee, Blasiwald und Fischbach 29 verheiratete und 39 ledige „Glasgereiste und Truckhändler“ wohnten. In Schluchsee allein lebte mehr als die Hälfte der Zinspflichtigen vom Hausierhandel.

© Friedbert Zapf

Die Glashütte wird privatisiert

1850 gab es eine einschneidende Veränderung. Die acht Glasmeister von Äule beschlossen, „die ärarische Glashütte samt Zubehörde, welche sie seither pachtweise innehatten, käuflich zu erwerben“. Für 14.000 Gulden gingen sämtliche Äulemer Gebäude, mehr als 62 Morgen Wiesen und mehr als 63 Morgen Weidfeld vom Großherzogtum Baden an die „Glasmeisterschaft“ über – in 10 Jahresraten mit 5 Prozent Verzinsung zu zahlen. Die Siedlung wurde politisch der Gemeinde Schluchsee unterstellt.

Durch die Privatisierung erhoffte sich der badische Staat eine Steigerung der Glasproduktion, denn es sei „zu vermuten, daß die Glasmeister durch die Erwerbung der Glashütte als Eigentum und der hieraus erfolgenden freieren Bewegung, das Geschäft besser wie bisher betreiben“. Außerdem standen große Reparaturen am Hüttengebäude an, und schließlich konnte die großherzogliche Vermögensverwaltung mögliche Lasten wie Unterstützung im Krankheitsfall oder bei Arbeitsunfähigkeit nach einer Privatisierung auf die Gemeinde Schluchsee abwälzen. Kurioserweise war der badische Finanzminister Regenauer der einzige, der – aus sozialen Bedenken – vom Verkauf der Glashütte Äule an die Glasmacher abriet: „Allein soviel weiß ich, daß sich arme Leute darauf befinden, die die Kaufsumme nicht wohl übernehmen könnten, und es ist gewissermaßen ein Akt der Humanität, daß man sie beibehält.“ Und der Finanzminister sollte recht behalten: Obwohl bereits Ende 1855 durch den Großherzog ein teilweiser Schuldennachlass verfügt worden war, waren 1889 immer noch 1.000 Mark des Kaufpreises nicht bezahlt, obwohl die Glashütte längst ihre Produktion eingestellt hatte.

Den Glasmachern in Äule war nicht verborgen geblieben, dass sie zunehmend weniger konkurrenzfähig waren. Also schickten sie Adolf Siegwart von 1847 bis 1852 in florierende Glashütten in Frankreich und der Schweiz, um eine „verbesserte Fabrikationsweise zur Anwendung in der Heimat“ zu studieren. Heute würde man das vielleicht als Werksspionage bezeichnen. Doch es gelang nicht, den Niedergang der Äulemer Glashütte aufzuhalten.

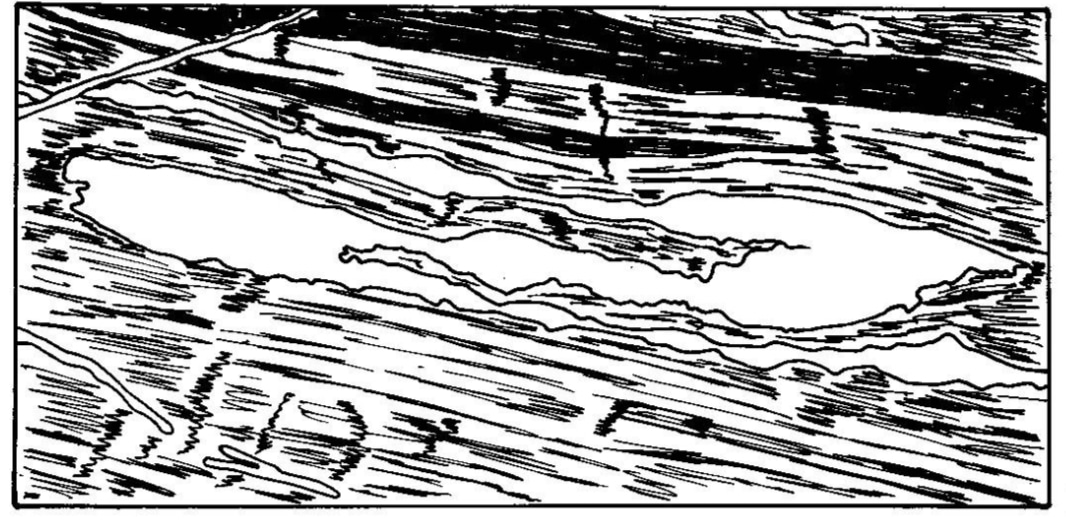

Heinrich Kopp aus Schluchsee ist stolz auf eine 20 x 14 cm große Zeichnung der Schluchseelandschaft. Der Künstler hat den See vom Äulemer Weidfeld, der „Hochrütte“ aus abgebildet. Das Entstehungsjahr des Werks ist 1859, und kein geringerer als Hans Thoma, der berühmte Schwarzwaldmaler, hat die Zeichnung signiert. Was hat den damals 20-Jährigen nach Äule geführt? 1855 hatte Thoma eine Anstreicherlehre in Basel abgebrochen, kurz danach auch die Lehre als Uhrenschildermaler in Furtwangen. Wieder daheim in Bernau und kurz bevor er auf die Kunstakademie nach Karlsruhe ging, fertigte er kleine Heiligenbilder und Landschaften und verkaufte sie. „Ich war fleißig darauf aus, Geld zu verdienen“, schreibt Hans Thoma in seiner Biografie „Im Winter des Lebens“ (1919), „und ich benutzte jede Gelegenheit dazu. So ging ich eine Zeitlang in die Glashütte Äule, wo ich auf Gläser mit Firnisfarbe Blümlein und Sprüche malte; auch mein Vetter Franz Maier malte dort das gleiche. Am Samstag brachte ich so immer einige Gulden mit heim.“

© Friedbert Zapf

Die Schweizer übernehmen die Glashütte

Mitte des 19. Jhd. hatte die Industrialisierung Fahrt aufgenommen, große Glasfabriken mit Kohlengasfeuerung und Eisenbahnanschluss entstanden, und die Zeit des handwerklich hergestellten, mundgeblasenen Glases in entlegenen Schwarzwaldtälern war abgelaufen.

Die Protokolle der Ratssitzungen, zu denen sich die acht Äulemer Bürger damals in der Schulstube des Glasschneiderhäusles trafen, zeigen, dass die Armut Einzug bei den einst wohlhabenden und stolzen Glasmachern gehalten hatte. 1862 mussten sie eine Kostenbeteiligung für den Ausbau der Menzenschwander Straße ablehnen, weil „die Bürgerschaft von Äule sonst so viel zu bezahlen hat, daß sie fast nicht nachkommen kann“. Im Sommer 1863 wohnten von den inzwischen neun Äulemer Bürgern zwei mittellose auswärts. Man müsse jeden Tag darauf gefasst sein, „daß sie mit ihren Familien zurückkommen und der Gemeinde zur Last liegen“.

1868 konnten sich die 84 Einwohner keinen eigenen Lehrer mehr leisten; sie schickten die Kinder in die Schule nach Aha. Das Glasschneiderhäusle wurde als Wohnung an Julius Dilger und Konrad Siegwart vermietet, die Schulstube nutzte seit 1873 die neugegründete „Glashüttengesellschaft Aeule“ als Kontor.

Die Gründung dieser Gesellschaft war der letzte Versuch, die Glashütte zu retten. Die „Schweizer Träger“ der Lenzkircher Glasträgerkompanie hatten die Eidgenossen schon seit hundert Jahren mit dem hochwertigen Äulemer Glas beliefert. Seit 1830 hatte auch die Züricher Handelsfirma „Meyer, Sibler & Comp.“ das Glas bezogen und war damit sehr zufrieden. Als die Züricher von der drohenden Schließung erfuhren, beschlossen sie, den verbliebenen fünf Äulemer Glasmeistern deren Anteile an der Glashütte abzukaufen, das Produktionsverfahren zu modernisieren und die Hütte weiter zu betreiben.

In einem Brief vom 1. August 1872 teilten die neuen Eigentümer der Kundschaft mit, „daß wir das bis anhin von Jedem einzeln betriebene Glasfabricationsgeschäft zukünftig unter der Firma Glashüttengesellschaft Aeule fortbetreiben werden. Die Herren Meyer, Sibler & Comp. in Zürich als Hauptbeteiligte besorgen die Leitung des Geschäfts“. Den letzten Äulemer Glasmeistern – Wilhelm Dilger, Johann Baptist Dilger, Emil Greiner, Johann Halder und Mathias Schaaf – blieb nur, sich im selben Schreiben vom August 1872 an die Kunden zu wenden: „Für das uns bisher geschenkte Vertrauen dankend, bitten wir Sie, dasselbe der Societät übertragen zu wollen, die durch neue Einrichtungen in den Stand gesetzt wird, prompter und besser als bisher zu bedienen. Die Fabrication wird Ende dieses Monats beginnen.“

© Friedbert Zapf

Die Glasöfen erlöschen 1878

Doch die Glasfabrik Äule war nicht zu retten, und 1878 stellte auch „Meyer, Sibler & Comp.“ die Produktion ein. Die Glasöfen erloschen, und die beiden maroden Hüttengebäude – Glashütte und Streckhütte – zerfielen. Das ehemalige „Glasschleiferhäusle“, in dem die Schule untergebracht war, ging im Juli 1882 in Flammen auf, die zwölf Schulkinder mussten nun die Schule in Aha besuchen.

Da gab es 1884 einen Erweckungsversuch. Der Äulemer Glasmacher Theodor Greiner war sich sicher, dass der Bau der Höllentalbahn auch dem Glasgewerbe einen Aufschwung bringen würde. Da das Holz teuer geworden sei, müsse man die Glasöfen zukünftig mit Gas heizen, so wie die Glasfabrik Böhringer in Wolterdingen. Das Bezirksamt St. Blasien zeigte sich aufgeschlossen und gab bei der „Landesgewerbehalle Karlsruhe“ ein Gutachten in Auftrag. Das deckte im März 1885 im Nachhinein zunächst einige Schwachpunkte auf: „Die Glashütte Äule war immer klein, der Bedarf etwa 600 Klafter im Jahre; der Betrieb war regelmäßig ein halbes Jahr unterbrochen. Die Arbeiter gewöhnten sich dadurch an ein unregelmäßiges Leben und brachten ihre Zeit viel im Wirtshaus zu. (…) Eine Hütte müßte in Äule vollständig neu errichtet werden. Von der noch bestehenden wäre nichts brauchbar. Das Arbeiterpersonal müßte neu zusammengebracht werden.“ Und das Fazit war, „daß eine Glashütte in Äule sich nie wird rentieren können“.

Im Gutachten erfahren wir auch, dass in Äule 1885 nur noch „vier eigentliche Glasbläser vorhanden“ seien, „von denen einer Glashandel treibt, die drei anderen in Falkau beschäftigt sind“. Einst stolze Glasmeister, die nun in einer Schraubenfabrik ihr Brot verdienen müssen! 1889 analysierte die Bezirksforstei Wolfsboden die Lage für den nur noch etwa 60 Einwohner zählenden Ort: „Die Gemeinde Äule ist seit Einstellen des Glashüttenbetriebes in stetem Rückgang begriffen; alle Versuche, die Glashütte oder eine ähnliche passende Industrie einzuführen, sind gescheitert, und es ist vorauszusehen, daß allmählich sämtliches Grundeigentum daselbst verkauft werden muß.“

1892 wurde die Glashütte abgebrochen. Zwei Jahre später, im August 1894, stellte die Bezirksforstei fest: „Einen Aufschwung zum Besseren lassen die derzeitigen Verhältnisse nicht zu. (…) Die meist tief verschuldeten Bewohner finden auf dieser kleinen, parzellierten Gemarkung bei jedem Mangel einer industriellen Tätigkeit dauernd eine gute Existenz nicht mehr, umso weniger als die früheren Glasarbeiter wenig geeignet noch geneigt für die Waldarbeit sind (…), und wird nicht bald Wandel geschaffen, so verlieren auch viele Gläubiger, namentlich die Sparkasse St. Blasien, einen großen Teil ihres in Äule stehenden Geldes.“

Die Glashütte Äule (Foto von 1894). Die Glashütte ist seit zwei Jahren abgebrochen, rechts neben der Kapelle sind aber noch Fundamente und Reste der Brennöfen zu erkennen.

© Text und Foto: Friedbert Zapf

Aus der Glasmachersiedlung wird ein Waldarbeiterort

Auch der Zeitzeuge Oskar Spiegelhalter blickte 1908 pessimistisch in die Zukunft: „Heute ist die alte, ehrwürdige Hütte verschwunden, und die durstigen und lustigen Glasbläser sind unter dem Boden. Deren Nachkommen aber führen ein armes Dasein, da sie nur auf das Erträgnis ihres kargen Bodens angewiesen sind. Schon hat der badische Staat von den zehn Häusern sechs aufgekauft, und es wird nicht mehr lange dauern, so bekommt er auch die andern. Die Felder werden langsam wieder mit Wald angepflanzt, und die Tannen rücken immer näher und näher an die Behausungen. Wenn auch das letzte Haus verschwunden ist, wird nur noch die Kapelle an den einst so blühenden Glaserort erinnern.“

Gott sei Dank hat Spiegelhalter nicht Recht behalten, der Wald hat Äule nicht zurückerobert! Was Spiegelhalter aber richtig beschreibt: Die verarmten Äulemer mussten ihre Häuser und Grundstücke, die sie 1850 dem Großherzogtum Baden abgekauft hatten, nach und nach wieder an den Staat verkaufen. Die Grundstücke wurden teilweise aufgeforstet, ein Teil der maroden Gebäude abgebrochen, die verbliebenen Häuser an zugezogene Waldarbeiter vermietet. So wurde Anfang des 20. Jahrhunderts aus der Glasmacher- eine Waldarbeitersiedlung.

Das 1716 erbaute, nahe der einstigen Glashütte liegende Glasmeister-Einzelhaus (heute Haus Isele) fiel als „Fidel-Brugger’sches Anwesen“ als erstes an den Staat zurück. Glasmeister Franz Anton Greiner aus Herzogenweiler hatte hier seit 1831 gewohnt. Fidel Brugger heiratete 1860 dessen Tochter. 1896 verkaufte Brugger an den Staat. Das Gebäude wurde 1910 an Waldarbeiter Tritschler vermietet.

Das benachbarte Glasmeister-Doppelhaus (heute Haus Wehrle) war 1714 als erstes Gebäude errichtet worden. Um 1900 wohnte der „Landwirt und Glasmacher“ Wilhelm Dilger im „Otto-Sigwart‘schen Anwesen“. Nach seinem Tod 1913 verkauften die Erben für 7.500 Mark an den Staat, der das Doppelhaus an Waldwegewart Otto Strohmeier vermietete.

Unterhalb des „Rössle“ stand ein 1716 erbautes Glasmeister-Doppelhaus. Das Gebäude ist längst abgebrochen. Besitzer war um 1900 der „Landwirt und Glasmacher“ Mathias Schaaf. Die ledige Berta Kiefer verkaufte das „Schaaf’sche Anwesen“ 1918 für 6.500 Mark an den Staat. Waldwegewart Adolf Siegwart bewohnte ab 1920 das Haus.

Auch das „Otto Mayer’sche Anwesen“ (heute Haus Till) ging um 1900 an den Staat. Es wurde 1910 an Waldarbeiter Albert Spitz vermietet. Auf den Grundmauern der ehemaligen „Streckhütte“ (Fensterglasherstellung) war 1877 ein kleines Wohnhaus errichtet worden, das sich aufgrund einer Forderung im Eigentum der Sparkasse St. Blasien befand. Diese verkaufte das „Sparkassenhäusle“ (heute Haus Schwörer) 1897 für 2.500 Mark an den Staat.

Das vom Wirt Anton Maier 1887 neu errichtete Gasthaus „Rössle“ wurde 1888 zwangsversteigert und fiel an den Maurermeister Fidel Obrist von Menzenschwand. Er verkaufte die Wirtschaft Weihnachten 1895 für 14.000 Mark an den Staat. Bevor auch die Kapelle vom Staat übernommen wurde, musste sie saniert werden, doch die Äulemer hatten dafür kein Geld. Da schlug das Bezirksamt 1897 vor, „eine Sammlung insbesondere bei den Kurgästen vorzunehmen, ebenso eine Sammlung in Schluchsee, Menzenschwand von Haus zu Haus“.

Mit wachsendem Wohlstand erfolgte seit den 1960er Jahren nach und nach der Rückkauf der Häuser wieder in Privatbesitz. Heute gehören nur noch die Kapelle und ein einziges Wohnhaus dem Land.

© Friedbert Zapf

Textquellen

Friedbert Zapf. Ungekürzte Textvorlage einer 2016 in der Badischen Zeitung in 11 Folgen erschienenen Veröffentlichung über die Glashütte Äule.

Mit freundlicher Genehmigung. Vielen Dank.